台湾与大陆——你可能不知道的历史渊源

台湾与大陆——你可能不知道的历史渊源

自古以来,台湾就是中国不可分割的一部分,大陆和台湾同属一个中国,中国的主权和领土完整不容分割。

虽然在历史上或因外敌入侵,或因内部不和发生过分离的情况,但每次都在当时政府的努力下重新回归祖国,台湾是中国领土这一事实,自古以来从未改变,不容任何人质疑!

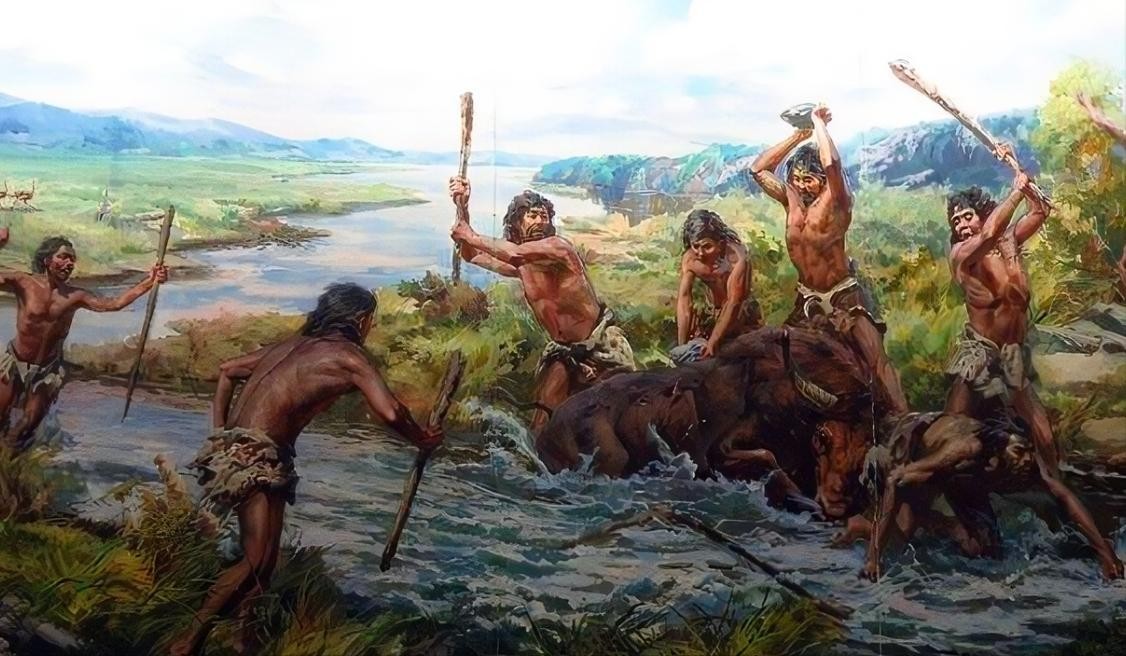

人类文明演化过程中对于领土的概念是从无到有 ,从小到大,从模糊到清楚的过程。在部落时代,分布在大地上靠近河流的肥沃土壤的人类部落拥有农田,探索出安全的活动范围,而且逐渐形成了大大小小的势力范围。再后来随着部落之间的战争、贸易、融合等发展,势力范围就逐渐转变为领土。这是领土最初的模糊概念,基本是以开拓、战争获得,这也是原始获得领土的方式。

一、从远古至古代的台湾岛属于我们的祖先

中国是世界上历史最悠久的人类文明国度之一,拥有数千年的文化传承。在中华文化还未形成的时候,在人类还没有历史记录的史前时期,如今的浙江、福建地区就有古人类活动的痕迹。

虽然在远古还没有“中国”、“领土”的概念,但是台湾新石器时代的“大坌坑文化”正是来源于现在的大陆东南沿海地区。其中意义,自然不必多说。

1、远古时期

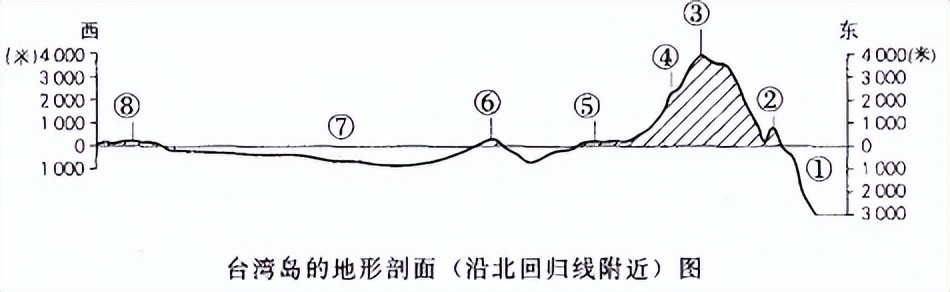

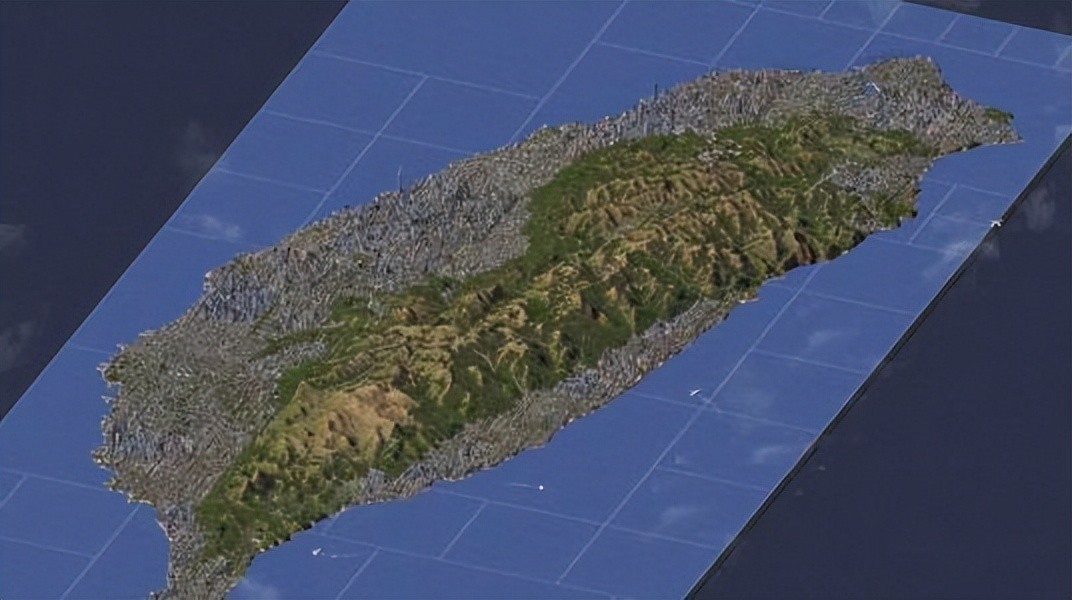

尽管现在的大陆和台湾省之间隔了台湾海峡,但是经过我国考古研究发现,在远古时代台湾本是与大陆相连接的,但是由于火山活动和地壳板块之间的运动导致海峡区域大陆下降,形成如今的台湾岛。

根据著名华裔考古学家张光直先生研究,阐述了台湾史前史和大陆东南沿海的联系,并提出了“台湾的大坌坑文化有无延伸到大陆”的问题,同时张先生认定台湾大坌坑文化的来源应追溯到闽粤地区。近年来在两岸考古学者的不断努力之下,对台湾史前史和大陆东南沿海史的研究不断取得重大进展,这些成果无不证实张先生推断的正确性。

无独有偶,中国科学院古脊椎动物及古人类研究所副所长高星历时8年多的考古研究,将浙江人类活动史推至百万年前,通过研究表示:远古的特定时期,浙江与台湾岛是相连的,两地古人类在那个时期是有交往的。

此外,他还表示,以前古人类迁徙是没有海峡这个天然屏障的,并发现诸多迁徙的痕迹,例如在如今的两岸海峡下面,发现了很多文物和遗迹,甚至还发现了古人类的趾骨。这些都是强有力的证据证明两岸在远古时期都是属于同一人群,那就是我们的祖先。

2、古代时期

说远古太远,不足以证明,没关系,那就来看看三国、两晋、隋、唐、宋、元、明、清的古代时期,无论是哪个朝代,都有充足的证据证明台湾属于中国!

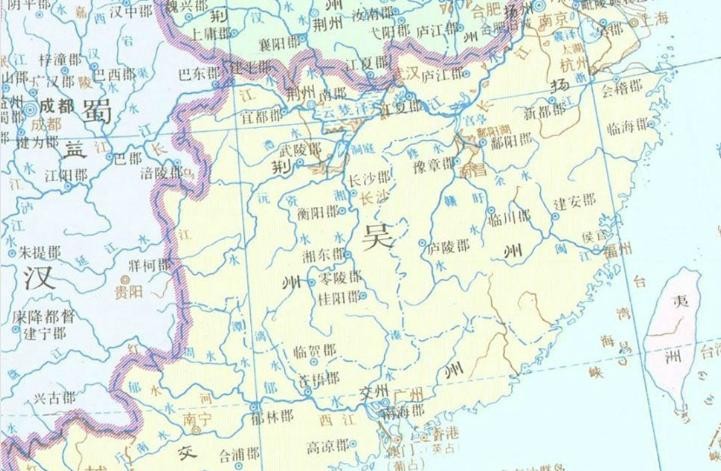

a、三国时期

有文献记载的情况,大陆第一次发现台湾岛是在三国时期,准确地说是在公元230年,当时的吴国地理位置相当于现在的浙江、福建地域,或许正是由于境内水路发达,且毗邻大海的缘故,其水军的发展达到一个空前的高度。正是在这样的前提下,才能出海远航,并发现“夷州”也就是如今的台湾。

随行将领沈莹因此著下《临海水土志》:“夷州在临海东南,去郡二千里。土地无雪霜,草木不死。四面是山,众山夷所居。”留下了世界上对台湾最早的记述。

《三国志·吴志·孙权传》:“遣将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲及亶洲……但得数千人还。”

b、两晋南北朝时期

三国之后就是中国历史上的“大分裂”、“大乱战”时期,有名的外敌入侵——“五胡入华”也是发生在这个时期,在这期间就有不少沿海地区的老百姓为了躲避战乱而出海远游至当时的夷州。

c、隋朝

后隋朝一统乱局,隋文帝、隋炀帝先后三次派人前往台湾岛,当时是被称为“流求”。《隋书》有相关记载:“炀帝令羽骑尉朱宽入海求访异俗,何蛮言之,遂与蛮俱往,因到流求国。言不相通,掠一人而返。明年,帝复令宽慰抚之,流求不从,宽取其布甲而还。”和“虏其男女数千人,载军实而还”

d、唐朝

中晚唐时期,盛唐开始衰落,天下大乱,而且遇到罕见的灾荒,有一个曾经是钦点状元的老年人,率领族人乘木船,漂泊到达了澎湖列岛并最终在此定居。

他把大陆的先进生产方式和农业生产技术也带到了那里,与当地人一起参加生产劳动,开发宝岛。被后人誉为开发澎湖的先驱者。他就是被称为“民间开发台湾第一人”的施肩吾。

e、宋、元

由于唐末以及北宋年间战乱不断,加上天灾频繁,很多江南沿海地区的难民为了躲避战乱都陆续逃到了澎湖及台湾,宋朝开始注意对澎湖和台湾的管理。

到了元朝元世祖至元十八年的时候,并派人到台湾宣抚,并在澎湖设澎湖巡检司,隶属福建泉州路同安县。这是中央政权最早管理台、澎的行政机构。

陆游曾在福州任官,有诗曰:“行年三十忆南游,稳驾沧溟万斛舟。尝记早秋雷雨后,舵师指点说琉求。”这就说明当时的人们对于台湾是有一定了解的,这也证实大背景下确有不少人逃到台湾躲避战乱。

f、明朝

从明朝开始,对台湾岛的方方面面交流都多了起来。明初时期日本在战争中失败的封建主就组织人力到中国沿海地区劫掠骚扰,这些人就是倭寇的主要组成部分。为了对付这些不胜烦人的“苍蝇”,明初对沿海地区实行了著名的海禁措施。明代对台湾的称呼很多,如“鸡笼山”,“北港”、“东番”等,到了明万历年间,才开始有台湾的称呼。

《明史·琉求传》有:“四十四年,日本有取鸡笼山之谋,其地名台湾,密迩福建。”的记载。

明朝期间不仅有倭寇海盗横行,还有“臭名昭著”的东印度公司参与进来,荷兰殖民者于1642年赶走了其他侵略者,占领了台湾。

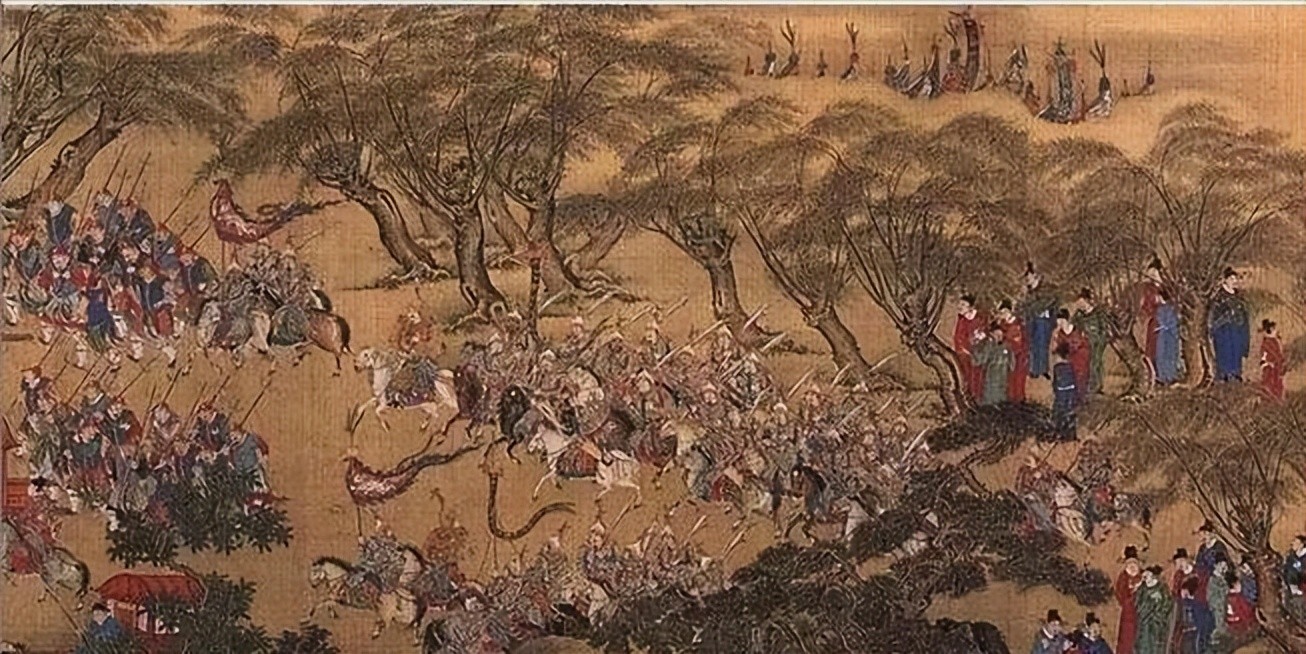

明朝政权于1644年覆灭。但是民族英雄郑成功忠于明朝,于1662年率兵赶走荷兰侵略者,收复台湾失土,并大力开发与经营台湾,与清政府隔海对峙。自此,台湾进入“明郑时期”。

g、清朝

1636年,努尔哈赤第八子皇太极称帝,且改国号“金”为“大清”,清朝建立。清廷稳定后想巩固皇权,但是三藩割据严重影响国家统一,于是在1673年康熙帝撤藩,随之引起“三藩之乱”,最终在1681年平定三藩。也终于开始着手将台湾纳入版图。

于1683年,康熙以施琅为福建水师提督,出兵攻打拥立前朝的明郑台湾,同年明郑投降。1684年,清政府在台湾设一府(台湾府)三县,台湾与大陆归为一统,正式划归中国清朝版图。

二、近代,台湾依然是中国的领土

清朝经历了“康乾盛世”时期,但是由于清朝统治者期望维护极权统治的心理观念,担心洋人和人民百姓会结合起来反对清朝,因此严格限制对外经济贸易和科技文化交流,最终导致“闭关锁国”的败落趋势。

最终在1840年鸦片战争爆发后,拉开了轰轰烈烈的中国近代史序幕。当国门被侵略者的坚船利炮打开后,随之而来的是无休止的强取豪夺。但是中国捍卫领土主权的决心从不缺少一丝一毫!

1874年,日本入侵台湾,虽然被迫签订《北京专约》,但是中国依然对台湾保有主权。

1884—1885年,中法战争期间,民族英雄刘铭传击退法军,保卫了台湾领土。

1894年,日本专行诡计,蛮横发动甲午战争,但奈何军事力量相差悬殊,且仓促应战,最终大败,迫于日本的军事压力,于1895年4月17日签订了丧权辱国的《马关条约》,将台湾割让给日本。

当把眼光拉到世界层面的时候,中国此时遭受的不公平对待太多了。当国门被打开的那一刻,西方列强的贪婪和欲望就被无限放大,永远没有止境,于是便开启了资本主义瓜分世界的狂潮,一步一步加深了中国的民族危机,但与此同时也激发了中华民族的血性,一头沉睡的雄狮正在苏醒!

1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开,宣告了中国共产党的诞生,在当时外忧内患、满地荆棘中走出一条与资本主义完全不同的道路,它是无产阶级的政党,确立起为中国绝大多数人谋幸福,为中华民族谋复兴的宗旨。在探索的道路上,带领人民不畏艰难险阻,浴血奋战28载,用生命和鲜血换来了中华民族一次又一次的胜利。

1945年,日本在第二次世界大战中战败,中国作为正义的战胜国,向不人道的战败国日本追讨以前割让出去的领土,台湾、澎湖重归中国主权管辖之下。因此不管从什么角度去讲,台湾早就是中国的一部分,这是毋庸置疑的事实。

记得小时候课本中学过余光中的诗:“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”余老的祖籍在福建,因时事裹挟去往台湾,但由于政治原因多年无法回到大陆,在漫长的生活历程中一直渴望祖国统一,亲人团聚。最终写下我们学习的《乡愁》。

这首诗的背景就是源于新中国成立前夕的国共内战,这是如今产生台湾问题的直接原因,以蒋介石为首的国民党,不顾中国人民渴望和平渴望独立的强烈愿望,倚仗美国支持,坚决发动内战。

但是胜利是属于人民的,最终国民党败退台湾,在美国政府的支持下,造成了台湾海峡两岸隔绝的状态。台湾与大陆之间在经历短暂统一后再次被人为阻隔。

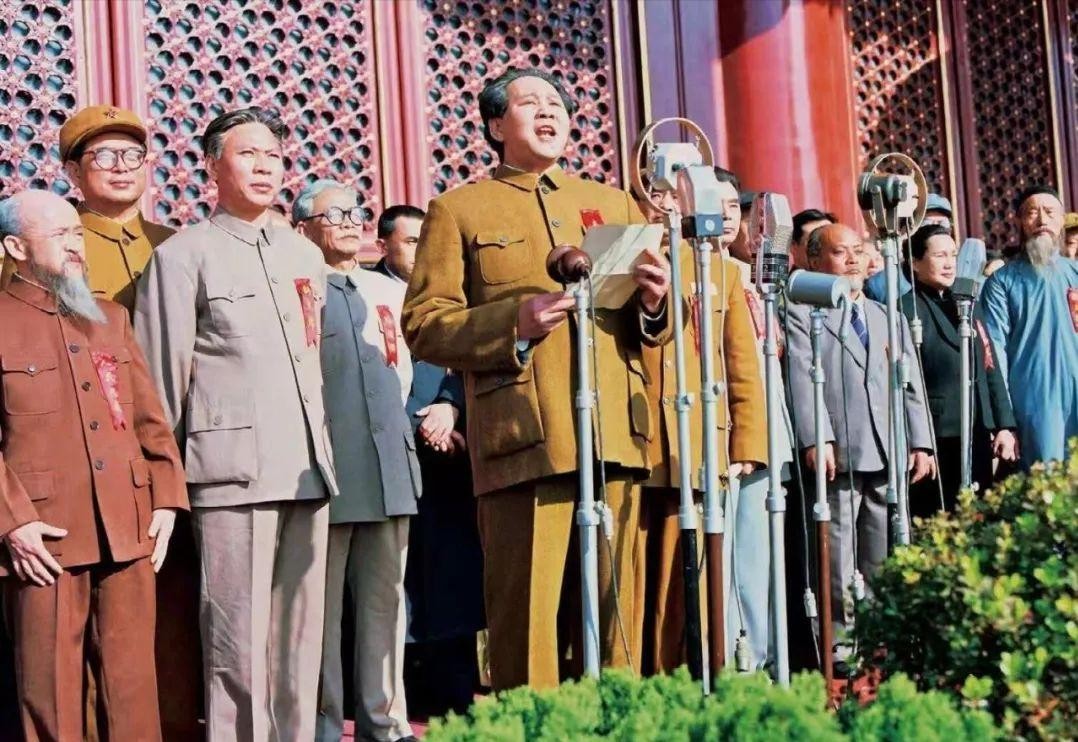

1949年中华人民共和国成立,代表我国新民主主义革命的基本胜利,彻底废除了列强强加给中国的各项不平等条约,也彻底结束了近代以来帝国主义列强侵略压迫中国的屈辱史,实现了几代中国人梦寐以求的民族独立和人民解放,标志着中华民族从此走向新纪元!

台湾问题是中国内战遗留问题,本质上属于中国内政问题。而美国政府不顾协议,背信弃义,1949年以来多次干涉中国内政,暴露出企图以台湾独特的地理位置牵制中华民族复兴的狼子野心。

2022年,美国国会众议长佩洛西窜访台湾事件,是美国对中国主权与领土完整的又一次挑衅和侵犯,但是中国不是从前那个落后的中国了,现在的我们今非昔比。中国政府有决心、有信心维护好国家利益,面对美方的主动挑衅,中国将不惜一切代价,坚决捍卫国家主权和领土完整!

写这篇文章的时候,好像站在上帝视角浏览了台湾乃至整个中国近千年的历史变迁,从繁荣鼎盛、万国来朝到落后挨打,签订各种不平等条约,咬牙切齿,只恨不能生在那个时代,为中华民族献上我的鲜血。

一寸山河一寸血,十万青年十万军,纵使键盘敲碎也无法逆转历史,但历史是用来铭记和吸取教训的,中华儿女应深知“落后就要挨打”的道理,要为“实现中国梦”而努力奋斗,中华儿女唯自强!

-

- 季羡林:贤妻不爱,痴情女不娶,与儿失和13年遭其子著书训斥

-

2025-09-26 01:00:14

-

- 陈赓的386旅不愧是抗日劲旅,1955年1人大将军衔5人上将

-

2025-09-25 13:35:56

-

- 安徽将军聂鹤亭:大授衔名单中没有他名字,次年才授予军衔

-

2025-09-25 13:33:40

-

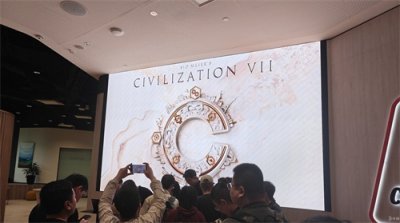

- 让改变发生!《文明7》新加坡线下试玩&游侠专访

-

2025-09-25 13:31:24

-

- 恩爱多年,花名在外?娱乐圈7对丑夫美妻组合,境遇大不同

-

2025-09-25 13:29:09

-

- 浅析花朝节的历史起源、庆祝方式和传统文化价值

-

2025-09-25 13:26:52

-

- 魏臻:嫁给王迅熬过穷和苦,被小三公然挑衅,患癌孤独离世

-

2025-09-25 13:24:36

-

- 成都有哪些外籍学校?你都了解多少?

-

2025-09-25 13:22:21

-

- 什么!中美一旦开战,中国将没有丝毫胜算?为什么这么说呢?

-

2025-09-25 13:20:05

-

- 就马丽一事谈谈我们在不掌握切实证据的情况下能否发表个人言论

-

2025-09-25 13:17:49

-

- 专访德州老乡:著名表演艺术家马德华

-

2025-09-25 13:15:33

-

- 孙宇晨最新微博重开不足十二小时 账号再次被封

-

2025-09-24 17:37:36

-

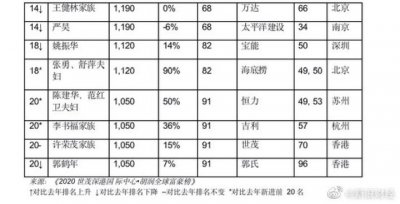

- 胡润全球富豪榜:马云再次登顶中国首富

-

2025-09-24 17:35:20

-

- 以岭药业投资成立新公司 含中草药种植业务

-

2025-09-24 17:33:04

-

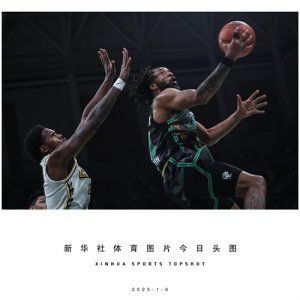

- 体育头图丨CBA常规赛:辽宁本钢不敌浙江方兴渡

-

2025-09-24 17:30:48

-

- 水貂皮价格大涨50%~70%

-

2025-09-24 17:28:32

-

- 人民币100元壁纸

-

2025-09-24 17:26:15

-

- 蒙古黄骠马,成吉思汗的坐骑,纯正蒙古马。

-

2025-09-24 17:23:59

-

- 历史上的今天新版人民币发行

-

2025-09-24 17:21:43

-

- 北京故宫资料介绍

-

2025-09-24 17:19:27

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事