就马丽一事谈谈我们在不掌握切实证据的情况下能否发表个人言论

就马丽一事谈谈我们在不掌握切实证据的情况下能否发表个人言论

01

1月30日,北京道章律师事务所就马丽名誉维权事宜发声明。声明称,根据开心麻花公司提供的证据材料以及陈述的情况:近日微博用户“发疯**姬”通过微博平台传播网络用户“橘**7”在微信中发表有关马丽女士之负面言论,包括但不限于不实信息、恶意诋毁信息等涉嫌严重侵犯马丽女士名誉权的内容,现已被广泛传播,造成恶劣影响,严重损害马丽女士之个人声誉。

上面的新闻消息在好几个公众号看到,但我在网上却搜不到具体的负面言论是啥,别说具体的,连负面信息的大概内容都找不到。

说明这个负面言论被限制传播了,不能被搜索到了。

这至少有3种可能。

一是这个负面言论已经被证实是不实信息,是恶意诋毁信息,因此自然不能再被搜索被传播,以免进一步扩大影响面。

二是这个负面言论的真实性未被证实,网络用户“橘**7”传播丽女士A内容(负面言论),但马丽方律师认为A内容是不实的、恶意诋毁的,双方各执一词,甚至要对簿公堂。

由于涉及个人隐私和品德风行,在未被证实前,先按“不实”处置,避免伤害可能的无辜之人。

三是这个负面言论存在一定的真实性,但因为涉及个人隐私和品德风行,因此无论是否真实都不能被传播和搜索。

站在网络用户“橘**7”的角度,分析其也有4种情况:

一是知法犯法,出于某种目的,为了某种利益,故意传播不实信息 ,恶意诋毁他人。

二是不知者无畏,未认识到这样做的后果,就按着自己的性子胡乱操作,恶意传播。

三是自认为自己掌握了证据,可能从其他渠道获得了一些信息,便认为自己掌握的是事实,然后据此进行传播。

四是真的掌握了证据,并进行传播。

由于我掌握的信息不足,所以只能罗列出以上3种可能和4种情况,而无法给出倾向性判断。

但从当初吴亦凡被曝出的负面言论能被传播和搜索,最终他自己也进了监狱可以看出,这次马丽负面言论具体内容没被传播和搜索,可能是已经向相关官方验证了负面言论的不实性。

当然也不排除其能量巨大,这个就不展开讲了。

02

结合这件事,今天和大家讨论一下,作为普通人,我们能否在不掌握证据的情况下发表个人言论,特别是倾向性观点。

俗话说,这事只有你知我知天知地知。

一些坏事只有内部在干的人才知道,这些在干的人是可以从坏事中获取利益的,对公众是坏的事,对他们而言却是好事,所以想让他们揭发自己的困难性很大。

事实上,很多坏事恰是因为内讧才被内部人揭露的,内部人掌握大量证据,不鸣则已,一鸣惊人,如一些贪官被情妇举报,一报一个准。

但作为利益潜在受损的公众方,或者利益不相关的第三方,能否出于非恶意,发表自己的倾向性言论,即便这个言论将不利于相关方。

一方面,如果不掌握确切证据便不能发表言论,则公众的监督威慑力将大打折扣——你管我在干嘛,你没确切证据你就不能乱说话、不能怀疑质疑,不然就是在发表不实言论、在恶意诋毁。

但作为局外人,不了解局内运行逻辑和细节,难以接触现场一线资料,掌握证据又谈何容易。

如果公众不能进行合理的怀疑和质疑,凡事都要有证据才能说话,则舆论压力又谈何形成——公众形成的舆论力量往往就是在不掌握切实证据情况下进行质疑怀疑,进而推动官方部门去调查深挖,最终导致事情水落石出的。

另一方面,如果不用任何证据和事实,便可以随意发表个人言论,则词典里就不需要“造谣”“诋毁”这些词了,反正所有言论似乎都可以属于言论自由和一面之词。

那纪检监察部门就有得忙了。

A君说,我看那位领导面目可憎,应该是个大贪官,要查一下他。

B君说,我前天看到一个长得像思思的女人和一个男的牵着手进了宾馆,她老公长年在外打工,带了绿帽估计都不知道,思思真是个荡妇。

以上都是一面之词,都没有掌握切实证据,各种言论张口便来,易造成不良影响,浪费社会资源和公众注意力。

因此我们每个人都应该思考一下,在不掌握切实证据的情况下,如何合理地表达自己的言论观点。

同时,社会上也需要进一步形成正确对待个人言论的环境和制度,既不应让李文亮们的预警性言论被定义为“造谣”,也不应让造谣一张嘴、相关部门求证辟谣跑断腿的事情时常发生。

03

诉讼法的基本原则之一是以事实为根据、以法律为准绳。

事实即证据,是客观基础。

法律是尺子,用来度量事实是否违法。

同一个事实或行为,经过解析说明,可能适用不同的法律条文,所以拿法律去度量事实——某个角度看——得出的是观点,原告方和被告方律师的观点肯定有区别,最终采纳哪个观点,或者两边观点都不采纳,或者把两边观点有机综合,由代表审判方的法官裁定。

有人说,事实是客观的,法律也是客观的。

我不太同意这个说法,如果两者都是客观的,那么律师和法官将可以被AI取代,AI处理客观事物之间的逻辑性远比人类可靠、规范和统一。

我认为事实是客观的,律师和法官则在努力使度量事实的法律尽可能客观。

类比推之,我们的言论也只是一种个人观点,应该建立在一定的事实基础上,事实基础越清晰、越扎实,对观点的支持力度越大。

但事实再清晰扎实,得出的观点也不一定正确,因为再客观的观点也还是具备一定的主观属性,因此我们不能以某人表达的观点不对为由认定其造谣诽谤。

否则,一起涉嫌故意杀人案件的原告方律师诉嫌疑人故意杀人,但最终法院判定为过失杀人,则被告方事后可以指责原告方律师造谣诽谤吗?——我明明只是过失杀人,他居然诽谤我故意杀人。

言归正传,我们的言论往往包含了“事实”和“观点”两部分内容,在掌握事实证据的情况下遵循逻辑原理发表个人观点不应被认为是造谣诽谤。

#1

先说“事实”

实践中,一些事实证据并没有那么容易被普通大众掌握,连毛泽东著名的《湖南农民运动考察报告》里面也有很多内容是通过跟一些农民代表座谈交流收集得来的,并非毛泽东自己全部亲身经历过。

互联网时代,信息获取更容易了,但也更驳杂,一般而言,普通人都没啥机会和能力深入现场掌握一手资料,大家所掌握的事实基本都是别人提供上来的。

这种别人提供的事实可以大致分为两类。

一种是权威的或者明显具备客观性的事实。

如,某地公安部门发布的信息,或者官方媒体发布的新闻——当然,也不排除他们发布的信息存在错误,但作为普通大众,可以认为其是权威的,是具备高度客观性的。后续如果被证明是错误的,那责任也是在这些部门身上。

又如,如果某个明星亲自发文或者发视频向公众道歉,承认自己出轨,那么这种也是明显具备客观性的事实——虽然它不是权威部门公布的——因为一个人自夸不一定真,但一个人自污基本上是真的,这样做的成本很沉重,别人没必要这样说谎作贱自己。

另一种是待验证的事实。

张三说他每次吃华X士的汉堡基本都拉肚子,后面都不敢吃了,他认为这家品牌的汉堡可能有问题。

这是张三根据自己经历提供的事实,但同时也是其一家之言,这种事实的客观性没有第一种的强,却也是具备重要参考价值的待验证的事实。

为什么说它是待验证的,因为它存在以下几种情况。

①张三说的都是真的,这家品牌汉堡卫生确实不过关。

②张三说的都是假的,他压根没拉肚子,是为了恶意打击华X士。

③张三说的半真半假,他的确是拉了肚子,但却是因为个人体质较差或过敏导致,汉堡本身是符合卫生标准的。

正因为提供这种事实的张三本身不属于权威部门,但其本身又具备难得的一线体验经历,所以我们对待这种待验证事实既要重视又得审慎,最好能够多渠道交叉验证。

例如,如果还有10个其他人也遇到这种问题,那么事实的客观性就会明显增强。

#2

再说观点

有了事实,我们就可以遵循一定的逻辑性谈自己的观点了。

那事实是如何连通观点的呢?

前面提到,A君认为某位领导面目可憎,所以应该是个大贪官,要查一下。

这种“面目可憎”应该不算事实,可能只是一种个人主观感觉,或许其他人觉得是“威严庄重”呢?

退一步说,即便“面目可憎”是客观事实,面目可憎与贪污腐败的逻辑联系实在太弱了一点,联系越弱,观点便越偏主观、偏感性,难以站得住脚。

还有些人什么事实都不需要,便直接抛出自己的“犀利”观点:我的直觉告诉我,那个女人是荡妇。

这种没有事实作为基础,或者与事实的逻辑关联性很弱的观点言论容易涉及造谣和诽谤。

举个真实例子,2020年7月7日,受害者吴妍(化名)到浙江省杭州市某小区楼下取快递时,被便利店店主郎某偷拍了视频。郎某随后与朋友何某“开玩笑”,编造“少妇出轨快递小哥”聊天内容,发至微信群。通过不断转发,谣言在互联网发酵。

郎某偷拍的视频是不是事实,是。

女子与快递小哥发生了业务联系是不是事实,是。

但这些事实基础无法通过正常的合理的逻辑链条连通“少妇出轨快递小哥”这个观点,强行连通就是感性的个人臆想了,容易涉及造谣。

同时,这也说明,在涉及个人隐私的领域,我们发表言论要慎重,特别是作为利益无关的第三方时。

因为涉及个人隐私,无论是否搞错,都会对他人造成可能比较恶劣的影响,最后确定是事实还好,如果不是事实,则可能需要承担相应后果——此时利益受损方估计不会接受“我只是开个玩笑”之类的理由。

如果不涉及个人隐私,言论的对象是公共事务,则大家的容忍度会明显更高,一方面因为公事是大家的事,所以大家都可以讨论。另一方面因为公事背后涉及的往往不是一个人,多个和尚没水喝,只要没针对到具体个人,一般也没人会为了公家的事强出头,就像你骂某家大学,他们的师生最多跟你打打嘴仗,但如果你指名道姓骂学校具体的某位老师,估计他就要实实在在跟你battle了——当然,如果你骂的是自己的母校,大家容忍度可能会更高一些。

此外,发表言论的场所场合也很重要,如果只是私下小范围的吐槽、diss,即便没啥事实证据,且充满感性臆想,别人最多认为你爱嚼舌头,听了你观点的人一般也不会刻意传播,因为他们知道你的攻击性观点没啥太站得住脚的证据,支撑不起光明正大的传播。

但建议大家还是少点在背后议论别人,万一你以为自己只是私下吐槽,别人却趁机给你录下证据,如毕某剑前车之鉴,后事之师。

而且也不排除别人会把你的私密聊天记录通过自媒体平台放大器进行难以预料的扩大,事态发展到某个地步,就不是自己能够控制的了。

像这次是微博用户“发疯**姬”通过微博平台传播网络用户“橘**7”在微信中发表有关马丽女士之负面言论。

也就是说“橘**7”可能只是在微信私下发表言论,却被“发疯**姬”通过微博平台广泛传播了。

04

总而言之,我们在不掌握切实证据的情况下应该这样发表个人言论:

一是尽量掌握和验证更客观的事实证据,如果不是自己亲历的,应该表明该事实证据的来源,别人自然会判断其是否权威。

二是尽量不针对个人隐私,发表言论的对象最好是公共事务,如社会问题,制度问题,系统问题等。

三是尽量使用假设性观点,如果对于得到的非一手事实证据信心不足,可以使用假设性观点。如,“如果李四说的是事实,那么XXXX”;又或者“无论这件事是否真的发生,都应该XXXX”。

四是尽量加强事实与观点之间的逻辑连接紧密度,使观点言之有物、言之有理、师出有名。

五是尽量表明这只是个人言论观点,不代表最终事实,欢迎批评指正,同时也保持“自己不一定对”的动态更新的心态。

本文只是提供一个思考的角度,如果觉得有帮助的话,请关注、点赞和分享!

-

- 专访德州老乡:著名表演艺术家马德华

-

2025-09-25 13:15:33

-

- 孙宇晨最新微博重开不足十二小时 账号再次被封

-

2025-09-24 17:37:36

-

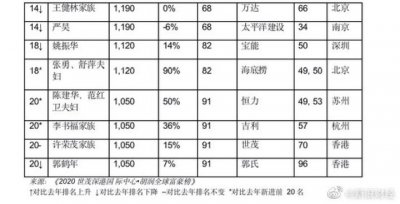

- 胡润全球富豪榜:马云再次登顶中国首富

-

2025-09-24 17:35:20

-

- 以岭药业投资成立新公司 含中草药种植业务

-

2025-09-24 17:33:04

-

- 体育头图丨CBA常规赛:辽宁本钢不敌浙江方兴渡

-

2025-09-24 17:30:48

-

- 水貂皮价格大涨50%~70%

-

2025-09-24 17:28:32

-

- 人民币100元壁纸

-

2025-09-24 17:26:15

-

- 蒙古黄骠马,成吉思汗的坐骑,纯正蒙古马。

-

2025-09-24 17:23:59

-

- 历史上的今天新版人民币发行

-

2025-09-24 17:21:43

-

- 北京故宫资料介绍

-

2025-09-24 17:19:27

-

- 2018央视元宵晚会节目单新鲜出炉!你最期待哪一个?

-

2025-09-24 17:17:10

-

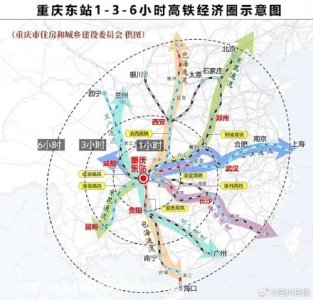

- 期待!未来成都到武汉长沙仅需4小时

-

2025-09-23 20:29:01

-

- 美国阿拉斯加一捕蟹船沉没 5人失踪

-

2025-09-23 20:26:46

-

- 巴西一业余球队遇空难

-

2025-09-23 20:24:30

-

- 17日上午新赛季NBA常规赛(骑士—篮网)咪咕视频直播

-

2025-09-23 20:22:14

-

- “不信”是什么梗?

-

2025-09-23 20:19:59

-

- 最新路况!黑龙江省高速47段封闭

-

2025-09-23 20:17:43

-

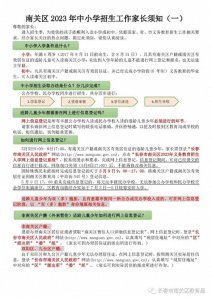

- 长春市南关区教育局最新发布

-

2025-09-23 20:15:28

-

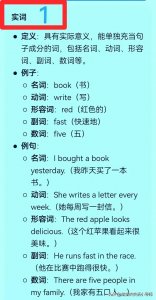

- 一站式讲清楚英语中的实词,虚词和连词是什么,怎么用?

-

2025-09-23 20:13:12

-

- 泰国普吉国际机场拟5月16日开放

-

2025-09-23 20:10:56

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事