季羡林:贤妻不爱,痴情女不娶,与儿失和13年遭其子著书训斥

季羡林:贤妻不爱,痴情女不娶,与儿失和13年遭其子著书训斥

季羡林:贤妻不爱,痴情女不娶,与儿失和13年遭其子著书训斥

才华横溢的季羡林一生辜负了两个女人。

一个是原配妻子彭德华;一个则是在德国留学10年期间交往的女子伊姆加德。

对于结发夫妻彭德华,季羡林声称对她“没有感情,只有责任。”

而对于两情相悦的恋人伊姆加德,季羡林在《留德十年》一书中写道:

“我离开迈耶一家,离开伊姆加德,心里是什么滋味,完全可以想象……1945年9月24日,我在日记里写道:吃过晚饭,7点半到Meyer家去,同lrmgard打字。她劝我不要离开德国。她今天晚上特别活泼可爱。我真有点舍不得离开她。但又有什么办法?像我这样一个人不配爱她这样一个美丽的女孩子。”

季羡林生命中两个重要的女人,他都没有好好的去珍惜,深爱着他的妻子彭德华,他不爱。彭德华虽然是那个时代典型的贤妻良母,但季羡林对她一直“不来电”。

在那个年代,长辈包办婚姻,别无选择,只能听之任之。季羡林原本暗恋着邻家彭德华的四妹,叔婶却乱点鸳鸯谱,将比他大4岁的三妹彭德华掇合成一对完婚。

季羡林与彭德华,一个是清华大学才子,一个只念过几年小学,文化差异与思想素质,如同云泥之别,无论彭德华如何的真心付出,如何去讨丈夫欢心,不对等的爱情婚姻,日后再怎么努力去“培养”感情,都是徒劳无功扯淡的事情。

鲁迅与朱安的婚姻又何尝不是这样?鲁迅根本不爱朱安,别说爱,就连“喜欢”二字都称不上,甚至于至始至终对朱安心存厌恶。但,父似天,母亲却以感情绑架,打着“母病速归”的幌子,骗儿子鲁迅归来与朱安拜堂成亲。

没有感情的婚姻,终究会成为婚姻的牺牲品,鲁迅在洞房花烛夜,压根儿就没想过与朱安同房,哪怕春宵一刻值千金。后来的后来,鲁迅与朱安没有后来,倒是与自己的学生许广平,喜结连理育有一儿周海婴。

鲁迅生前,朱安成了被爱情遗忘的角落,至始至终,有夫妻之名,却无“夫妻之事”。没同过房,怎会有爱情的结晶?鲁迅去世后,朱安声称自己是他的遗物。

身为女人,彭德华与朱安相比较,其实要幸运的多,也幸福的多。

毕竟,季羡林让她成为“真正的女人”,与她有过夫妻之事,有了爱情的结晶,并育有一对儿女。而朱安呢,孝敬公婆,除了得到公公婆婆的赏识,却一无所有,晚景凄凉。

24岁的季羡林,在风华正茂的年龄与妻儿别离,飘洋过海去德国留学,一去就是10年。正值荷尔蒙分泌过旺的年龄,一个风流倜傥的男人,在异国发生一段恋爱是再也正常不过的事。

一次偶然的同学聚会,季羡林认识了伊姆加德。他是校友田德望房东迈耶家的大女儿。一个他深爱着的女友,为他打字所写的文稿,而他,陪她去吃街上小吃,去看电影,频频交往中有了风花雪月的恋情。但季羡林却又没有勇气给她想要的海誓山盟般承诺,终究这段恋情有始无终。

据说,伊姆加德在大洋彼岸朝思暮想着季羡林,盼着等着有朝一日能他归来,与她谈一场永不分手的爱情!这一等,就是一世,伊姆加德守着那台为季羡林用过打字机,终生为嫁。

1929年,18岁的季羡林,在长辈叔婶包办的婚姻下,彼时的他,其实早已是两个孩子的父亲。

季羡林的内心,是矛盾而又是痛苦的。他若休妻离婚结束名正言顺的婚姻,于心何忍?

1935年9月,24岁的季羡林赴德国留学时,他却将整个家的重担,压在妻子彭德华一人身上。面对亲老儿幼,季羡林不是不挂念,只是去德国留学心已决。

在季羡林留德十年的日子里,是妻子任劳任怨的照顾着老人和孩子。

女儿季婉如只有3岁,儿子季承才几个月大,还在妻子的襁褓中。而季羡林与妻儿这一别就是十年!

人生有多少个十年?季羡林在亲情中扮演的每个角色,感情一直在“缺失”。

季羡林作为继子(父母将他过继给了叔父),他愧对叔婶的养育之恩;身为丈夫,在妻子最美的青春年华,空缺了身为丈夫应尽的“义务”;而作为父亲,季羡林在儿女成长的幼年时期,父爱似一张空白的纸。

季羡林德国留学十年后归来,女儿已13岁,儿子10岁,见到父亲的那一刻,儿女都都觉得很陌生,不敢叫“爸爸”!

亲情的“缺失”依然如故。

季羡林与妻子彭德华依然生疏,他没有久别重逢后的喜悦,没有久别似新婚的卿卿我我。看到一对儿女长的个子高高,彼此生疏的不敢拥抱,季羡林内心是五味杂陈的……

北大领导对季羡林很器重,在季羡林回国后不久,特意为季羡林夫妇买了一张极为豪华的双人弹簧床,放在他们的卧室里。

季羡林心里很不爽,强烈要求要将双人弹簧床搬走,并要求自己单独睡一个房间,只需一张单人小床就行了。

言外之意,季羡林是与妻子彭德华分开睡。校领导和同事都很纳闷,但季羡林坚持如此,最后只好将这张双人大弹簧床床退掉,换成了两张单人床,一张放在卧室给季羡林,另一张放在客厅一侧给彭德华。

季羡林与儿女分别十年后回国,身为丈夫,他与妻子彭德华没有感情交流,显得生疏。但作为父亲,应该与儿女有血浓于水的亲情吧。在亲子关系教育中,季羡林却没有与儿女进行良好的沟通与交流,他到回家后,对孩子不闻不问,不是一个人喜欢扎在书海里,静心阅读、学习,就是摆弄他的花花草草戓欣赏他的古收藏。

季羡林对妻子冷漠,对儿女不上心,只专注于自己的工作学习与嗜好,这给成长中的孩子内心造成多大的阴影!

在儿子季承年少的心里,季羡林作为父亲这个角色,一直是个模糊的概念,离开时,姐姐季婉如才3岁,他还在襁褓中,在十年成长的岁月里,根本想不起父亲是怎样的容颜,只是墙上挂着一张父亲西装革履的照片,让他心心念念,却感受不到父亲的温度。

季承年少的记忆中,只有母亲的陪伴,刻骨铭心的母爱是他童年的全部回忆。每次感冒生病时,是母亲陪着,每次开学报名时,是母亲陪着,每次学校开家长会,也是母亲去。若出席姐弟俩同一天家长会,一方家长席位空缺,让年幼的季承心里很堵。

当有同学向季承问起其父亲季羡林长相是什么样子时,季承总是支支吾吾,根本不知道如何回答这个不是问题的问题。没有父爱的陪伴,感受不到父爱的温暖,小季承内心有不言而喻的失落与孤独。

即使在成年后的季承,也无法理解父亲季羡林对妻子对儿女的冷漠。

在世人眼里,季羡林被誉为“国学大师、学界泰斗、国宝”三项桂冠之称。他懂多国语言,在外能与不同国家的人沟通交流,他对人慷慨大方,乐善好施,对一花一草一书都精心呵护。

但在家人眼里,在儿子季承看来,季羡林十分的自私、小气、不近情理。他懂多国语言,却不懂如何走进妻子、走近儿女,试着去与妻儿进行心与心的交流,试着培养与妻子的感情,填补他为人之父缺失十年的父爱。

季羡林对儿子季承的种种行为很不满,他与儿子失和长达13年!

有人说,季羡林与儿子失和,缘于妻子彭德华去世时,他叫儿子出2万块钱为安葬费,为母尽最后一份孝心,是天经地义之事,可儿子却吝啬不出,因此父子俩大吵一架,反目成仇断了来往。

有人说,思想很传统的季羡林,看不惯离异的季承,都快70岁的人了,还与照顾自己小他40岁的保姆发生暧昧关系,有辱门楣,太伤风败俗,因此与儿子失和。

也有人猜测,季羡林未经儿子允许,将个人珍藏字画、书籍等文物价值上亿元,捐赠给母校北大,儿子季承从中作梗,掀起一场起诉案,有损其声誉,令季羡林痛恨不已与儿失和……

冰冻三尺,非一日之寒。这也是季羡林的家事,无论出于何种原因他们父子失和,我们都没必要去评头论足。毕竟,亲情是一棵盘根错节的树,枝枝蔓蔓,剪不断理还乱。

对于儿子季承,季羡林父爱的“缺失”的确是严重的,德国留学10年,之后在1994年,因妻子去世让儿子出安葬费一事,父子俩关系闹僵,十余年不曾来往。

直到2008年11月,73岁的季承,带着自己40岁的二婚妻子及女儿,到北京301医院看望父亲季羡林。13年没见面的一对白发父子,久别重逢, 喜极而泣……

一对都到了耄耋之年的父子,在彼此推心置腹的交流中,过往的一切,终于冰释前嫌,他们父子再次相认,相拥言和,令人皆大欢喜。活到这个岁数,尘世间,还有什么想不开、看不开、放不下的事情呢?

2009年7月11日,季羡林带着欣慰,驾鹤西去,享年98岁。

2010年5月,在距离季羡林去世不满一周年之际,季羡林之子季承推出了自己的新书《我的父亲季羡林》,在众多读者之中掀起了轩然大波,起因是书本封面上的一段话:

“我一直不认识你们所说的‘国学大师’季羡林,我只知道,在热热闹闹的学术追捧中,父亲的内心是冷的,是寂寞的。”

同时,在这本书的封底上端,编辑还借用了评论家叶匡政的一段评论:

“在儿子的笔下,季羡林可以说是一个人生的失败者,一个有国无家的浪人,一个孤独、寂寞、吝啬、无情的文人。早年的心结——寄居叔父家、无爱的婚姻、母亲的早逝,塑造了他压抑、封闭、孤傲的性格,他的意气用事毁了自己一家,又使他身陷阴谋的泥沼而难以自拔。”

季羡林去世不到一周年,儿子季承就著书《我的父亲季羡林》,并声称父亲的心是冷的,是寂寞的。与其说该书在悼念亡父的丰功伟绩,不如说是一个童年缺爱、成年后失爱又不知道如何去爱臭乳未干的毛头小孩对父爱缺失的呐喊。

季羡林之子季承,在该书中,言词太偏激,有悖常理,毕竟,季羡林在学术界是德高望重的人物,即使他内心对妻子儿女再冷,再寂寞,也是有责任有担当的男人。倘若没有季羡林对家的不离不弃,努力挣钱养家,凭彭德华一人又怎能供儿女生活、念书、读博士?

季羡林并非如评论家叶匡政所言是无情的文人,季羡林其实很重情重义。他对妻子没有风花雪月的爱情,不是他的错,而是父母之命、媒约之婚的旧时代造成的。季羡林对糟糠之妻的爱情,早已化作细水长流的亲情。倘若不是,又为何要舍弃那段异国恋情?

季承与季羡林“失联”23年的感情,有矛盾有纠葛,有委屈有抱怨有牢骚语言有失偏颇要发泄,作为儿子著书训斥,我们可以理解,但,作为旁观者,无权用过于偏激的言词去指责季老!毕竟,逝者如斯,入土为安。

更何况,季羡林在世时,是学术界顶尖人物,他乐善好施、对同事、学生慷慨大方,将个人字画、文物珍藏品价值上亿元捐赠给母校,可见其有一颗拳拳赤子之心。无论别人以怎样的言词去指责与诽谤季老,都无损于他在世人眼里国宝的形象!

哲学家阿德勒说:幸运的人一生都在被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。深以为然,原生家庭往往给孩子性格造成很大的影响,季羡林又何尝不是原生家庭的“受害者”?

用季羡林自己的话说:一个人活在世界上,必须处理好三个关系:第一,人与大自然的关系;第二,人与人的关系,包括家庭关系在内;第三,个人心中思想与感情矛盾平衡的关系。这三个关系,如果能处理很好,生活就能愉快;否则,生活就有苦恼。

人存活于世,谁都不是一座孤岛,总会经历这样那样的事,与大自然,与他人,以及与自己。要想完全处理好这几个关系,也并非易事,唯有放下执念,看淡、看开,活的通透,才少许多烦恼。

人,也非圣贤,孰能无过?完美的是神,是人难免会有缺点和犯错。国学大师季羡林也曾为一地鸡毛的家事苦恼过,何况身为凡夫俗子的你我!

对于季羡林贤妻不爱、痴情女不娶,与儿失和13年,在其父去世不到一周年却著书训斥一事,他内心是爱恨交织的呐喊?还是哗众取宠为博取眼球?欢迎留言分享!

-

- 陈赓的386旅不愧是抗日劲旅,1955年1人大将军衔5人上将

-

2025-09-25 13:35:56

-

- 安徽将军聂鹤亭:大授衔名单中没有他名字,次年才授予军衔

-

2025-09-25 13:33:40

-

- 让改变发生!《文明7》新加坡线下试玩&游侠专访

-

2025-09-25 13:31:24

-

- 恩爱多年,花名在外?娱乐圈7对丑夫美妻组合,境遇大不同

-

2025-09-25 13:29:09

-

- 浅析花朝节的历史起源、庆祝方式和传统文化价值

-

2025-09-25 13:26:52

-

- 魏臻:嫁给王迅熬过穷和苦,被小三公然挑衅,患癌孤独离世

-

2025-09-25 13:24:36

-

- 成都有哪些外籍学校?你都了解多少?

-

2025-09-25 13:22:21

-

- 什么!中美一旦开战,中国将没有丝毫胜算?为什么这么说呢?

-

2025-09-25 13:20:05

-

- 就马丽一事谈谈我们在不掌握切实证据的情况下能否发表个人言论

-

2025-09-25 13:17:49

-

- 专访德州老乡:著名表演艺术家马德华

-

2025-09-25 13:15:33

-

- 孙宇晨最新微博重开不足十二小时 账号再次被封

-

2025-09-24 17:37:36

-

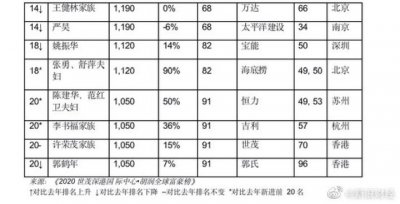

- 胡润全球富豪榜:马云再次登顶中国首富

-

2025-09-24 17:35:20

-

- 以岭药业投资成立新公司 含中草药种植业务

-

2025-09-24 17:33:04

-

- 体育头图丨CBA常规赛:辽宁本钢不敌浙江方兴渡

-

2025-09-24 17:30:48

-

- 水貂皮价格大涨50%~70%

-

2025-09-24 17:28:32

-

- 人民币100元壁纸

-

2025-09-24 17:26:15

-

- 蒙古黄骠马,成吉思汗的坐骑,纯正蒙古马。

-

2025-09-24 17:23:59

-

- 历史上的今天新版人民币发行

-

2025-09-24 17:21:43

-

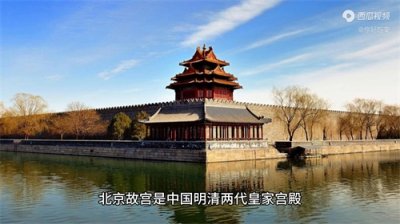

- 北京故宫资料介绍

-

2025-09-24 17:19:27

-

- 2018央视元宵晚会节目单新鲜出炉!你最期待哪一个?

-

2025-09-24 17:17:10

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事