折叠屏转轴纷争背后的逻辑 | 小米雷军:专利是挖坑是技术滥用,华为任正非:不

折叠屏转轴纷争背后的逻辑 | 小米雷军:专利是挖坑是技术滥用,华为任正非:不愿投入原创热衷于抄袭

作者 | 李佳蔓

来源 | 蓝血研究(lanxueyanjiu )

摄影 | 咔嚓

2023 年 12 月 12 日,小米发文 " 炮轰 " 余承东,瞬间掀起轩然大波,登顶热搜。

事情的起因是,在 2023 年花粉年会上,华为常务董事、终端 BG CEO 余承东表示,我国有公司不太尊重知识产权,抄袭完了之后还编成自己的名字,华为的 " 双旋水滴铰链 " 技术,人家叫 " 龙骨 "。

在网传视频中发现,余承东并未点名小米。但据了解,8 月 14 日小米发布的折叠屏手机 MIX Fold 3,搭载小米自研 " 龙骨转轴 ",即创新的三级连杆设计。因此,小米方面认为,余承东是在指责小米。2023 年 12 月 12 日,小米公司发言人在微博发文表示:" 近日,余承东先生无端针对我司‘龙骨转轴’技术发布不实言论,与事实严重不符。"

01

余承东向小米开炮,过份不?

在风起云涌的科技圈,华为与小米这两大巨头再次上演了一场专利的 " 龙争虎斗 "。这场斗争的导火线,竟是一条 " 龙骨铰链 "。

要窥全貌,故事就要从 2023 年的一场科技盛会说起。

在华为的花粉年会上,华为终端 BG 的掌门人余承东,这位在科技圈有着举足轻重地位的大佬,突然向小米开了一炮。他直指小米新推出的 MIX Fold 3 手机上所使用的 " 龙骨转轴 " 技术,称其为华为 " 双旋水滴铰链 " 的翻版,并暗示小米不尊重知识产权。

此言一出,顿时在科技圈掀起了轩然大波。要知道,无论是 " 双旋水滴铰链 " 还是 " 龙骨转轴 ",都是折叠屏手机的关键技术,它们的优劣直接影响着手机的整体性能和使用体验。因此,这场关于铰链的争论,实际上是一场关于技术尊严和市场份额的较量。

这番言论如同投入平静湖面的重磅炸弹,瞬间激起了层层波澜。

然而,他的这番言论却引发了小米方面的强烈不满。小米公司迅速做出回应,坚称 " 龙骨转轴 " 是自研技术,与华为的双旋水滴铰链完全不同。

为了证明自家技术的原创性,小米公司晒出了技术资料和专利资料进行对比,甚至进行了实际拆解验证。据小米方面透露,华为的双旋水滴铰链与小米的 " 龙骨转轴 " 在设计思路和机械结构上存在显著差异。小米采用创新的 "3 级杆组、5 构件 7 低副 " 设计,而华为则采用 "2 级杆组、3 构件 4 低副 " 的方案。

小米还表示,小米自研 " 龙骨转轴 " 于 2020 年 9 月 18 日申请专利,并于 2021 年 1 月 5 日获得专利授权,2023 年 8 月于 XiaomiMIX Fold 3 上首发应用。而余承东宣称的所谓 " 双旋水滴铰链 ",于 2019 年 12 月 13 日申请专利,2021 年 6 月 18 日才公开。

然而,这场专利之争并未就此平息。反而随着双方的不断交锋,战火愈演愈烈。网友们纷纷站队,发表自己的看法。有人认为华为对小米的专利费收得太少,导致小米敢于对余承东开炮;也有人认为小米过于敏感,对余承东的调侃反应过度。

这场 " 专利之争 " 不断发酵。有人支持华为,认为小米确实存在抄袭之嫌;也有人力挺小米,认为小米的 " 龙骨转轴 " 技术有着自己独特的优势,不应该被无端指责。

事实上,这场争论的背后,是两家科技巨头在折叠屏手机市场的激烈竞争,因为国内折叠屏手机市场已经在飞速增长。

据 CINNO Research 数据显示,三季度,中国折叠屏手机市场销量达 198 万部,同比增长 175%,环比增长 70%。从市场份额来看,三季度,华为市场份额为 28.6%,位居第一,主要得益于 Mate X3/Pocket S 良好的市场表现及 Mate X5 系列的上市。小米市场份额为 8.7%,排名第六。

因此业内人士认为,在智能手机存量竞争情况下市场竞争日趋白热化,手机厂商就应加大技术创新,形成专利技术储备,建立护城河。

龙骨之争为何?就是为了 " 护城河 "。

02

口水战不断升级

小米与华为不仅在手机领域掀起了一场场舆论风暴,更随着它们向汽车行业的进军而愈演愈烈。

故事要从十年前说起。2013 年,小米凭借一系列颠覆性的手机产品,迅速崛起为市场中的一股新势力。同年,华为也敏锐地察觉到了市场的变化,成立了华为荣耀品牌,正式进军手机市场。从此,两家公司的命运紧密相连,一场旷日持久的口水战也由此拉开了帷幕。

价格战成为双方较量的第一个战场。华为荣耀发布的荣耀 3C(此时荣耀还未独立出去),以仅比红米手机低 1 元的价格,公然挑战小米的市场地位。这场看似简单的价格战,实则暗流涌动,预示着双方在未来的竞争中将寸步不让。

随着时间的推移,双方的口水战不断升级。从产品价格到管理层言论,每一个细节都成为双方较量的焦点。雷军与余承东,这两位科技大佬的每一次交锋都充满了火药味。他们在微博上的互相嘲讽、在发布会上的针锋对决,让外界对这场竞争充满了期待。

在这场口水战中,双方都不遗余力地展示着自己的实力与决心。小米以其敏锐的市场洞察力和高效的营销策略,赢得了大量粉丝的支持;而华为则凭借其深厚的技术积累和强大的研发实力,在市场上站稳了脚跟。

当然,这场口水战并没有随着时间的推移而消退,反而愈演愈烈。从手机圈到汽车圈,双方的争斗不断延续。小米汽车的推出,让这场争斗再次升级。智界 S7 与小米 SU7 的相似定位、相似价格区间,让双方再次站在了对立的战场上。

这场小米与华为之间的商战,早已超越了单纯的产品竞争。从隐晦的互相影射,到微博上的公开交锋,每一个回合都充满了策略。

如今,随着 2023 年的落幕在即,2024 年的曙光初现,小米汽车产品的发布箭在弦上。这意味着,这对在手机行业缠斗了十余年的老对手,即将把战火蔓延至全新的战场——汽车行业。

智界 S7 与小米 SU7 的狭路相逢,只是这场大战的冰山一角。而这场备受瞩目的较量,不仅是双方 " 专利 " 实力的比拼,也是市场策略与生态布局的较量。

首先看策略不同,华为强调与车企合作,提供配套方案;而小米则选择全资投入,自主研发与生产。但目标却殊途同归,都是为了在汽车市场占据一席之地。

其次,生态布局成为决定胜负的关键,小米凭借其在智能手机领域的成功经验,意图将高性价比与互联网思维引入汽车市场;而华为则凭借其在 5G、人工智能等领域的领先技术,希望为汽车行业带来革命性的变革。

03

华为小米对知识产权的不同态度

这背后," 最要命 " 的其实还是专利之争,专利背后的 " 内核 " 却是两个公司对待专利看法的争议。

据财经网报道,2023 年年初,《中国知识产权报》刊发《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》,华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决,且该案已被国家知识产权局受理。从案件披露的内容来看,涉及纠纷的四个专利分别为 " 发送控制信令的方法和装置 "," 载波聚合时反馈 ACK/NACK 信息的方法、基站和用户设备 " 和 " 一种获取全景图像的方法及终端 "," 一种锁屏方法及移动终端 "。

对于专利的问题,在雷军看来,专利绝不等于技术,而是手机行业游戏规则一部分,专利战几乎就是手机行业的拳王争霸战的一部分。

雷军说:" 在普通消费者眼里,专利就是技术,其实对行业的专家来说,专利不能简单地等同于技术。甚至某种程度上变成了先进入市场者,利用游戏规则对后来者设立的技术创新阻碍。"

雷军还表示,真正有价值的创新并不多,绝大部分的都是坑,其实今天西方已经在反思专利滥用现象对技术创新的阻碍了。

而华为任正非谈中国知识产权保护现状," 中国缺少创新、没有原创,主要原因是不尊重知识产权,没有严格的知识产权保护制度,加上社会文化没有包容精神,不鼓励试错,不包容有个性,甚至是有一些极端怪癖的人,如苹果的乔布斯、休斯飞机制造创始人休斯都是个性张扬,行事反叛的人,在中国现有文化背景下肯定难以冒出来,因为我们包容不了乔布斯,中国出不了乔布斯,这就导致谁也不愿进行原创,都热衷于抄袭。"

早在 2021 年,华为就是中国获得授权专利最多的公司,在欧洲专利局专利申请量排名第一,在美国新增专利授权量排名第五。华为 PCT 专利申请量连续五年位居全球第一。大量专利背后是长期的创新投入。根据《2021 年欧盟产业研发投入记分牌》报告,华为研发投入在全球企业中位居第二。2021 年,华为投入研发费用人民币 1,427 亿元,占销售收入的 22.4%。近十年累计投入的研发费用超过人民币 8450 亿元。

任正非在签发的总裁办电子邮件《〈专利许可业务汇报〉会议纪要》中提到:专利制度的本质是激励创新,促进技术公开并被业界公平广泛地使用,从而推动产业繁荣和社会进步。

这几段话侧面印证了华为与小米对于 " 专利争议 " 的内核,就是 " 出发点 " 根本就不一样。华为视 " 专利 " 为 " 命 ",而雷军看待专利是 " 桎梏 "。

而这场 " 宿命之战 " 中,无论是雷军的 " 为小米汽车而战 ",还是余承东对技术的执着追求,都体现了双方对于胜利的渴望与决心。

在这场专利之争中,我们不禁要思考一个问题:为何两家科技巨头会为了一个专利而争得面红耳赤?这背后又隐藏着怎样的商业逻辑和技术较劲?

首先,从商业角度来看,专利是科技企业的重要资产和核心竞争力。拥有更多的专利意味着企业在市场上拥有更多的话语权和议价能力。因此,对于小米和华为这样的科技巨头来说,专利之争不仅关乎技术创新和知识产权保护,更关乎企业的商业利益和市场份额。

其次,从技术角度来看,小米和华为作为国内领先的科技企业,都在不断追求技术创新和产品差异化。在这个过程中,双方难免会出现技术上的交叉和碰撞。

通过 " 表面上 " 专利之争,双方不仅可以展示自己的技术实力和创新成果,还可以借此机会对对方的技术进行深入了解和研究,从而为未来的技术创新和产品升级提供参考和借鉴。

内核看,华为重视专利,是有历史原因,当年华为初次踏上欧洲大陆,每一步都小心翼翼,因为他们知道,在这片土地上,没有专利的护身符,寸步难行。华为高级副总裁宋柳平说:" 进入国际市场,要么交钱,要么构建能力,没有第三条路可走。" 这是华为在无数次国际知识产权官司中得出的血泪教训。

但在科技浪潮汹涌的今日,知识产权的重要性日益凸显,它不仅是创新的保护伞,更是企业参与全球竞争的通行证。

在华为看来,专利是最深刻、最重要的竞争点,是企业在全球市场中立足的根基。因此,华为在核心领域不断积累自主知识产权,积极参与国际标准的制定,以开放的态度学习和运用国际知识产权规则。这种战略布局,让华为在全球市场中游刃有余,即便面临国际知识产权官司,也能从容应对,甚至转危为机。

与此同时,华为高级副总裁宋柳平强调,对于工业标准行业来说,衡量一家公司的知识产权竞争力,主要看其在欧美中三地的授权专利质量和数量,以及在国际主流技术标准中核心标准必要专利的授权情况。

然而,相较于华为的从容不迫,小米在知识产权方面则显得有些捉襟见肘。虽然小米在近年来加大了自主研发和专利申请力度,但其在海外的专利布局仍显不足,专利质量也参差不齐。这导致小米在拓展海外市场时面临极大的专利诉讼风险,甚至在印度市场因涉嫌侵犯专利而受挫。

更为严重的是,小米的专利在技术领域布局上存在明显的不均衡。大量专利技术停留在用户界面和使用体验上,而真正核心的硬件 / 芯片及底层通讯协议方面的技术还十分欠缺。这使得小米在应对专利费时显得力不从心。据悉,按照小米这种类型的公司,单台手机的专利费率占比应为 8%-10%,但实际上小米向外支付的知识产权费用仅占收入的 4.2%,这意味着小米还有很多专利费没有交,知识产权诉讼风险极大。

面对这样的困境,小米选择了一条更加务实和成本效益的道路:宁愿交专利费,也不愿去自力更生。这种做法虽然短期内需要付出一定的费用,但却可以让小米更快地获得核心技术,提高竞争力,也同时让小米陷入 " 交不完的专利费 " 的恶性循环中。

与华为相比,小米在知识产权领域却面临着诸多挑战。小米在海外市场的专利布局不足,导致其拓展海外市场时步履维艰。同时,小米在专利技术领域的布局也存在明显的不均衡,大量专利技术停留在用户界面和使用体验上,缺乏真正核心的硬件 / 芯片及底层通讯协议方面的技术。

当然,我们也不能否认小米在自主创新方面的努力。近年来,小米不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性的产品。但是,自主创新需要时间和资源的积累,而且成功率并不高。因此,在自主创新和交纳专利费之间找到一个平衡点,对于小米来说至关重要。

04

结 语

在商界这波澜壮阔的舞台上,每一场较量都仿佛是一场精心策划的棋局。而有时,那些看似平淡无奇的策略,却能在高手对弈中引发最为激烈的碰撞。

华为与小米,这两大科技巨头,在技术的殿堂内各执一词,争论不休。然而,技术的奥妙并非凡人所能轻易洞悉,它需要的不仅是深厚的专业知识,更是对市场趋势的敏锐洞察。

在这场没有硝烟的战争中,究竟谁能更胜一筹?或许,最终的答案并不掌握在领导层的手中,而是由那些身处市场前沿的消费者来书写。

消费者拿着 " 钱包 " 投的票,将决定这场较量的最终胜者。

-

- 微博之夜,最赚钱的内娱笑话

-

2024-01-16 06:34:36

-

- 呼吸道疾病高发之下,又一个百亿赛道将爆发?

-

2024-01-16 06:32:20

-

- 巨头雄霸天下,微软、谷歌、Meta、亚马逊能一直无敌吗?

-

2024-01-16 06:30:04

-

- 爱泼斯坦的名单

-

2024-01-16 06:26:57

-

- 美国爱泼斯坦案更多细节曝光:萝莉岛受害女孩回忆曾计划游泳逃跑

-

2024-01-16 06:24:41

-

- API难以解决AI智能体执行能力问题,AI Agent深度落地锁定RPA

-

2024-01-16 06:22:25

-

- 5G遗留的问题,6G来攻克?

-

2024-01-16 06:20:09

-

- 2023医疗器械及供应链白皮书:超400起融资事件,消费医疗器械与多个创新赛道

-

2024-01-16 06:17:53

-

- 非本人运营?雷军账号真实姓名叫刘伟!雷军回应:公关部同事帮我注册

-

2024-01-15 08:17:18

-

- 闹大了!纽约2000名难民涌入学校!全校学生被迫停课!

-

2024-01-15 08:15:01

-

- “年夜饭时间”开启!门店餐饮预订火热 多家预制菜上市公司爆单

-

2024-01-15 08:12:45

-

- “彩民花10万元中2.2亿元”调查进展如何?江西福彩回应

-

2024-01-15 08:10:29

-

- 华硕预热无畏Pro系列笔记本,全面对标ThinkBook!

-

2024-01-15 08:08:13

-

- 网红程前为公开互怼道歉!周鸿祎回应

-

2024-01-15 08:05:57

-

- 波音危机加深 美联航发现多架737 MAX 9飞机螺栓松动

-

2024-01-15 08:03:41

-

- 项目封顶!广州“新外滩”有建设新进展

-

2024-01-15 08:01:25

-

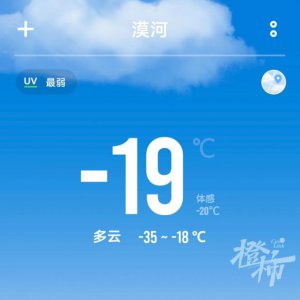

- 火烤路面除冰太浪费?漠河城管释疑:太冷了,融雪剂根本没用

-

2024-01-15 07:59:09

-

- 战投协议失效、高管被刑拘,恒大汽车还能撑多久?

-

2024-01-15 07:56:53

-

- 美团,留给优选的时间不多了

-

2024-01-14 06:48:18

-

- 他从阿里离职,要做中国第一个打破数据垄断的创业者

-

2024-01-14 06:46:02

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事