吴英案引发的争议,其行为是否具有“以非法占有为目的”?

吴英案引发的争议,其行为是否具有“以非法占有为目的”?

在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

一、吴英案案情简介

吴英,浙江东阳人,案发前曾是浙江有名的女富豪。年少成名,在浙江东阳一带颇有名气。

16岁便外出打工,随后独立创业。

吴英做美容院起家,随后结交了东阳当地的富豪林卫平(吴英案最大债权人,案发前专门从事融资生意,东阳当地老板们都愿意把钱放到他那里去放贷),并向其借款1000万在湖北荆门成立了一家投资担保公司。

2006年4月,吴英注册本色集团。

同年7月,林卫平手头上正好有一笔闲钱,吴英向其表明自己有一个项目需要资金,于是借给了吴英一亿元人民币从事企业生产经营。

同年,吴英拿着这笔钱在浙江东阳买下世贸城700多间铺面而且一次性购入高档汽车30多辆。

吴英一下成为了东阳当地的名人,报纸纷纷报道。次年二月,东阳市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪将吴英拘留。

此后,公安机关侦查发现吴英除从银行贷款成立本色集团、本色系列得酒店等得贷款1550万元外,其他款項都来自民间借贷。

在本色集团成立之前,吴英就以每万元每日35、40、50元不等的高息从俞某、唐某、夏某等人处借得人民币1400余万元。

作为吴英案最大债权人的林卫平,在案发前共借给吴英人民币4.7亿(后来公安机关查明,林卫平借给吴英的钱大多数都是从浙江东阳当地老板集资来的)。

此外,吴英还向杨卫凌借得人民币3500万元。据统计,吴英总共借款7.7亿元。

根据公安机关查明的事实,浙江东阳检察院对吴英提起上诉。

检察机关认为:第一,吴英以注册公司、投资项目等名义向林卫平等11人募集资金。

所得款项大多数用于偿还本金、支付高息、个人挥霍等,吴英不具备向社会集资的资格但是非法向社会不特定公众公开募集资金,构成非法集资。

第二,吴英将集资来的款项并未全部投入生产经营,且在案发前,承诺林卫平等人的项目仍未投入实施。

后吴英在未与债权人沟通的情况下将资金用来购买豪车20多辆,珠宝首饰价值3000多万。

后来公司资金链断裂,吴英采取年利息400%的利率向杨卫凌、杨卫江等人募集资金1400万元。

在这种情况下,吴英仍然盲目进军房地产业。

属于将募集资金肆意挥霍的行为,具有非法占有的目的。

第三,本色集团夸大自身实力,印发虚假的宣传手册,在借款时并没有告诉债权人投资款的用途,属于使用“诈骗方法”骗取集资款。

吴英的辩护律师则认为:第一,吴英是向朋友、同事等借钱,没有面向社会公众,因此不构成非法集资,性质上属于民间借贷。

第二,吴英购买豪车、珠宝,是为了“装门面”,本质上是为了公司的经营。

而且,是否具备“以非法占有为目的”还要具备是否行为人明知没有归还能力还要大量的骗取集资款的条件。

吴英在经营公司时要承担市场风险,不可能知道自己“确实没有归还能力”,因而不能认定吴英是“以非法占有为目的”。

第三,吴英并没有作虚假的宣传,因为印制宣传手册是在借款之前印发的,不可能对借款之后的行为产生影响。

因此,吴英更不可能是使用“诈骗方法”。

最终,一审法院判决吴英构成集资诈骗罪,处死刑。

吴英上诉中提出自己仅构成非法吸收公众存款罪,法院驳回。

经最高人民法院复核后,交浙江高院重审,死刑缓期两年执行,没收全部财产,剥夺政治权利终身。吴英案告一段落。

二、吴英案引发争议的原因

吴英案一经案发就引起广泛的关注和巨大的争议,案件结束至今,争议仍然存在。

吴英案的争议焦点主要围绕吴英是否具有“以非法占有为目的”笔者认为,之所以会产生巨大的社会反响,主要有以下几个原因:

第一,吴英确实是向同事、朋友等特定的人借钱,但是她的这些债权人身份特殊,林卫平是当地有名的“融资”老板。

借给吴英的钱都是从其他“社会公众”那里募集来的,这种情况下对于吴英来说是不是也属于向“社会公众”募集资金?

不管是吴英还是林卫平都不具备向“社会公众”募集资金的资格,所以本案如何认定“社会公众”就成为了定罪的关键点之一。

第二,吴英将借来的钱大量的购买豪车和珠宝,这属不属于“肆意挥霍”?

这是不是正常生产经营活动中的“装门面”?

在大陆法系国家,定罪量刑要以法律为准绳,以事实为根据。

而我国法律法规对这一点没有明确的规定,因此正确的理解“肆意挥霍”对认定集资诈骗罪具有重大的意义。

第三,很多律师认为吴英属于普通的民间借贷纠纷,并不构成集资诈骗罪,而这两者界分的关键是是否“以非法占有为目的”。

本案之所以会有这么大的争议,对于“以非法占有为目的”的认定是重要因素。

第四,吴英在一审判决中被认定为集资诈骗罪,二审上诉吴英承认自己构成的是非法吸收公众存款罪并非集资诈骗罪,这两个罪之间是怎样界分的?

集资诈骗罪又和相似犯罪有哪些界限呢?

第五,吴英在整个审判期间都否认自己有诈骗的行为,而控辩双方也就吴英是否使用“诈骗方法”展开激烈辩论。

因而认定集资诈骗罪客观方面之一的“诈骗方法”对本案定罪量刑起着至关重要的作用。

三、集资诈骗罪司法认定疑难问题

上世纪90年代以后,随着我国市场经济的快速发展,非法集资案件激增,给我国市场经济的发展带来巨大的负面影响。

而非法集资案件中危害性最大的就是集资诈骗罪。

从集资诈骗罪的犯罪构成上分析,构成本罪不但要有以诈骗方法非法集资的行为,还要求主观上具有“以非法占有为目的”。

司法实践中,认定构成集资诈骗罪的难点在于如何界定行为人是否属于“非法集资行为”,有没有使用“诈骗方法”,是否具有“以非法占有为目的”。

这三者并非割裂的,司法实务中要坚持主客观相统一得原则定罪。

本节笔者将从犯罪构成的角度概括集资诈骗罪的认定难点,并在后文中详细分析。

犯罪的客观方面

行为人骗取资金数额较大又使用了欺诈的手段,骗取资金的行为,可归纳为几个要素:(一)非法集资行为。

依照相关法律文件的内容,没有按照法律规定擅自向社会非法筹资的自然人、企业等,又没有获得相关部门的许可,就是非法集资行为。

实际法律工作当中,因为不合法的筹集资金与民间集资纠纷容易混淆、司法机关对于“社会公众”的理解容易出现偏差,是否使用“诈骗方法”在某些行为模式下难于区分。

因此容易出现将老百姓之间借款的纠纷判断为不合法的筹集资金行为、把本文之罪判断成了刑法第三章其他相类似罪。

(二)实施了非法占有集资款的行为。

根据最高法的文件,非法占有集资款的行为大体上可以分为四类:拒不归还、明知没有归还能力而大量的骗取、肆意挥霍、从事非法活动。

拒不归还与从事非法活动的认定在司法实践中较为容易,一般不会认定错误。

容易出现问题的是“明知没有归还能力而大量的骗取”与“肆意挥霍”。

对于前者,认定的难点在于怎么用客观行为推定行为人是“明知”的,毕竟在市场经济大环境下,很难判断行为人在集资的时候是不是明知自己没有归还能力,这需要综合判断。

对于后者,相关法律与司法解释并没有对“肆意挥霍”作出明确的规定,这在司法实践中必然会带来争议。

比如吴英案中检察机关证明吴英有“肆意挥霍”的行为,可是如何界定“肆意挥霍”却并不明确。

(三)集资骗取数额达到“数额较大”的标准。

数额较大的标准我国法律有明确的规定,个人非法集资10万元、单位非法集资50万元为起刑点。

但是在司法实践中,集资诈骗的犯罪数额如何认定成为一大难点。

比如吴英案,案发时吴英一共集资7.7亿元,法院最终判决吴英集资诈骗犯罪数额为3.3亿元,后来吴英的父亲又拿出一笔钱归还借款,并称如果吴英没有出事,这笔钱完全能够还得上。

且不论吴英父亲的话真假与否,如何判断集资诈骗的数额确实是司法实践中很难界定的。

笔者在后文中会重点的分析“数额较大”这一疑难问题。

犯罪主体

本罪的犯罪主体是一般情况下是自然人,也包括单位。

司法工作人员在法律认定中发现,很多行为人是打着单位的幌子诈骗被害人的钱财的,并非以典型的自然人身份为法律禁止的行为,吴英利用本色集团集资就属于这种类型。

于是,处理集资诈骗案件的司法实践就存在一个复杂但重要的问题:如何正确认定单位犯罪与利用单位名义得自然人犯罪。

依照现有法律文件内容,本罪的非自然人犯罪一定需要具备以下条件:以民商法为规范成立的公司企业。

按照自然人犯罪处理的案件通常是成立公司企业是为了犯罪或者设立后不合法经营,转为依靠违法犯罪赚取利润,除此之外为单位犯罪。

经过公司企业的董事会或者经高管批准的。

赚取的不法利益由公司企业所得,窃取了公司名义实施违法犯罪,犯罪后赃款归行为人自己所有的,此情况不按单位犯罪处罚。

犯罪的主观方面

这是在集资诈骗犯罪认定中最重要也是最难的一部分。

集资诈骗罪在主观方面的认定上,关于罪过形态争议不大。

集资诈骗罪的罪过形态通说认为,本罪只能由直接故意构成,因间接故意没有目的性,因此不符合集资诈骗罪目的犯的特点,因此可以排除间接故意的可能。

本罪的认定难点在于如何界定行为人具有“以非法占有为目的”。

主观要件要依靠客观行为加以推断,因此,要证明行为人具有“非法占有为目的”,必须要从行为人的行为中判断。

集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金明显不成比例,致使集资款不能返还得。

肆意挥霍,致使集资款不能返还得;这两点在司法实践中很难被认定。

首先,怎么算是用于生产经营活动?“明显不成比例”具体标准是什么?其次,“肆意挥霍”如何界定?

如果仅凭借通常理解去界定肆意挥霍,难免会有主观推定的嫌疑。

针对上述司法认定的疑难问题,笔者将在后文中分章节详细的分析当前我国集资诈骗罪的认定现状以及给出自己对司法认定的一些建议,希望能够给我国集资诈骗罪的司法实践带来帮助。

四、本案的定性

吴英的行为对象为不特定社会公众

本案中,吴英向林卫平等11人集资七点七亿元。

吴英的辩护人认为吴英针对的是特定的对象,即朋友、亲戚、熟人。

因此,吴英并不是针对不特定人集资。

笔者认为,特定与不特定的判断标准要综合考量:第一,行为人之行为作出后,看此行为能否扩散到社会上去。

吴英在当地是“商界名人”,当地人都知道把钱放到她那里可以赚取利益,所以案件事实中有许多被害人是“慕名而来”,可见吴英在当地确实有相当大的社会影响力。

第二,林卫平本身就是做放贷的,当地老板都愿意把钱放到她那里赚取利益,因此,林卫平本身的吸金能力就非常强。

结合本案,在检察机关出示的证据中可以得知,吴英对于林卫平还是相当了解的,并授意其“再拉些资金来”。

从这点可以看出,本案被告人对其集资的对象是有所了解的。

第三,本案有些被害人(辩护方认为是吴英的朋友),是为了投资到吴英那里才结识吴英的,因此,这个朋友圈是开放的,并非封闭的。

综上所述,吴英的犯罪对象符合前文论述的不特定社会公众。

吴英的行为属于使用“诈骗方法”骗取集资款

本案中,吴英虚假注册了很多空壳公司,甚至在案发后有些公司还没有成立。

为了取得被害人的信任,许诺以高额利息作为回报。

吴英的行为符合“诈骗”的一般结构,认定使用诈骗方法没有疑问。

吴英的行为属于个人挥霍

本案中,吴英购买豪车珠宝价值上亿,单珠宝这一项就有3000多万,豪车30多辆更是价值千万。

这些消费与吴英本色集团的经营业务没有紧密的联系,也非经营支出所必需,而且,吴英的公司没有明确的会计账簿。

从前文的分析可知,吴英的行为与正常经营中的“装门面”有质的区别。

吴英并没有将主要资金用于生产经营

吴英在成立本色前后成立了多家公司,有些项目是根本不存在的,更谈不上项目有盈利能力去归还投资者。

尽管吴英的父亲一再陈诉如果吴英没有出事,所欠的钱一定还得上。

但是,结合本案的客观表现来看,吴英并没有将大多数集资款投入到经营项目中。

综上所述,吴英案在主客观方面均符合我国刑法及司法解释的有关规定,因此,笔者认同法院的判罚。

吴英案之所以会引起极大的争议,主要是对集资诈骗罪的构成要件的理解有偏差,对罪与非罪、此罪与彼罪的界限没有认清。

对此,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!

-

- 惊破天竟是阿尔西的孪生兄弟?变形金刚的欧阳锋——惊破天

-

2025-08-22 02:53:31

-

- 青未了|探秘史前火山岛、海上石林——大黑山岛

-

2025-08-22 02:51:15

-

- 焦恩俊的女儿焦曼婷:曾不谅解爸爸和妈妈离婚,入行后与父亲和解

-

2025-08-22 02:48:59

-

- 甘祖昌:从未上一线却授少将,回乡务农遭挤兑,后被写入语文课本

-

2025-08-22 02:46:44

-

- 徒步广东大龙山,8小时跨越五座1500米级别雄伟山峰

-

2025-08-22 02:44:28

-

- 探秘沈括与《梦溪笔谈》:解锁北宋智慧密码

-

2025-08-22 02:42:12

-

- 浅析高卢对罗马的入侵带来的影响,及其反思

-

2025-08-22 02:39:57

-

- 林笛儿的小说推荐

-

2025-08-20 18:45:37

-

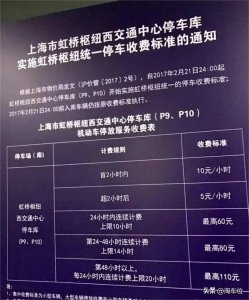

- 虹桥机场停车场怎么收费标准,上海虹桥机场附近停车场

-

2025-08-20 18:43:21

-

- 2021深圳水费收费标准

-

2025-08-20 18:41:06

-

- 86岁琼瑶自杀遗书曝光,最后一句令人泪目!

-

2025-08-20 18:38:50

-

- 深夜必看的韩国R级电影,尺度之大!

-

2025-08-20 18:36:35

-

- 上海四校八大外的高手学校-曹杨二中

-

2025-08-20 18:34:19

-

- 菏泽巨野:有一座“金山”,每年吸引着数以万计的游客来此观光。

-

2025-08-20 18:32:03

-

- 穿越时空的历史秘闻:那些你不知道的宫廷秘事!

-

2025-08-20 18:29:48

-

- 何为“八佾”

-

2025-08-20 18:27:32

-

- 海底捞“撒尿门”终极爆笑复盘:成年人的体面,全碎在火锅里了!

-

2025-08-20 18:25:16

-

- 腊月二十九过年,老人说别忘上坟烧纸,怎么烧?何时烧?都有讲究

-

2025-08-19 22:05:25

-

- 快来看,各个铁路局制服正式亮相

-

2025-08-19 22:03:09

-

- 荷兰“千人之父”乔纳森:十几年生下3000多个孩子

-

2025-08-19 22:00:54

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事