探秘沈括与《梦溪笔谈》:解锁北宋智慧密码

探秘沈括与《梦溪笔谈》:解锁北宋智慧密码

悠悠华夏史,漫漫岁月河。在这历史的长河中,总有一些人物和著作如耀眼星辰,穿透时空,闪耀着智慧光芒。北宋时期的沈括及其著作《梦溪笔谈》,无疑是其中极为璀璨的存在。这部被誉为“中国科学史上的坐标”的奇书,承载着沈括一生的学识与见闻,宛如一扇通往北宋的时光之窗,带领我们领略那个时代科学、文化与社会的独特魅力。那么,沈括究竟是怎样一位传奇人物?《梦溪笔谈》又隐藏着哪些不为人知的奥秘呢?让我们一同踏上这场穿越之旅,探寻沈括与《梦溪笔谈》的魅力世界。

1031年,沈括出生于浙江钱塘的一个官宦世家。祖父曾任大理寺丞,父亲、伯父皆考中进士。在这样浓厚的文化氛围中,沈括自幼便接受了良好的教育,为日后的学术之路奠定了坚实基础。

沈括自幼便展现出对知识的强烈渴望和超乎常人的观察力。十四岁时,他已读完家中藏书,其学习能力令人惊叹。不仅如此,跟随父亲宦游四方的经历,更是极大地拓宽了他的视野。他们的足迹遍布泉州、润州、简州和汴京等地。每到一处,沈括都用心观察当地的风土人情、自然景观,接触到各地的文化与科技知识。这段经历不仅丰富了他的阅历,还在他心中种下了对自然科学热爱的种子,为他日后在科学领域的卓越成就埋下了伏笔。

1054年,沈括凭借父荫踏入仕途,担任海州沭阳县主簿。在任期间,他积极投身水利工程建设。主持治理沭水时,他精心组织民工修筑渠堰,成功解除了当地的水灾威胁,并开垦出七千多顷上等良田,政绩显著。此后,沈括辞去官职,专心备考科举,并于1063年进士及第。

进入仕途后,沈括凭借卓越的才能和学识逐渐崭露头角。他曾在昭文馆担任编校工作,参与详订浑天仪,由此对天文历法产生了浓厚兴趣,并展开深入研究。1068年,沈括升任馆阁校勘,得以接触皇家丰富的藏书,进一步充实了自己的学识宝库。

当时,王安石主持的熙宁变法正如火如荼地进行。沈括因其务实的思想和出色的才能,得到了神宗皇帝和王安石的器重。他奉命主持汴河疏浚工程,凭借精心规划与合理调度,使工程顺利完成,改善了当地的水利和交通状况。此外,他还前往淮南赈济饥荒,巡察两浙水利,主管司天监,负责兵器铸造等重要事务。在主管司天监期间,他大胆改革,引进优秀人才,改进天文仪器,使司天监的工作取得显著进展。负责兵器铸造时,他致力于提高兵器质量和性能,为国家军事力量的提升贡献力量。沈括还编撰了部队阵法和城垒的营建方式,为军事战略和防御工事建设提供重要参考。

1075年,宋辽边界冲突爆发,辽国妄图以黄嵬山作为分界线,宋朝朝廷坚决反对。沈括临危受命,以回谢使的身份前往辽国谈判。出发前,他深入研究宋辽边界的历史资料,查阅大量档案文件,将两国边界划分情况、争端缘由、矛盾焦点等了解得一清二楚。

谈判过程中,沈括毫不畏惧契丹宰相杨益戒的刁难与威胁,据理力争,以国家大义和百姓根本为出发点,表明宋朝绝不割让一寸土地的坚定立场。经过六轮艰难谈判,沈括成功让辽国朝廷让步,暂时缓和了宋辽之间的紧张关系。

此次出使,沈括的外交才能和爱国精神展露无遗。因立下大功,他被提拔为淮南、两浙灾伤州军体量安抚使,后来又担任权发遣三司使,迎来了官场生涯的辉煌时期。

然而,官场局势变幻莫测,沈括的仕途并非一帆风顺。在复杂的政治斗争中,他遭到弹劾,三司使、翰林学士等官职被撤,降职为起居舍人、集贤院学士,并被派往宣州担任知州。后来,沈括又被派往西北抵抗西夏。1082年,因永乐城之战失利,他受到牵连,被降为筠州团练副使,安置在随州。这一沉重打击使他的政治生涯跌入谷底。

在随州的三年,沈括的生活艰难困苦。他住在法云禅寺,身边没有亲人朋友,行动也受到诸多限制,心情极度低落。这段灰暗时光促使他重新审视自己的政治生涯,心中对官场逐渐萌生“悔意”。

1085年,宋神宗去世,太子赵煦即位,下令大赦天下。沈括得以调动至内地,改任秀州团练副使。此后,他全身心投入学问研究,开始整理多年前奉皇帝命令绘制的《天下郡县图》。经过三年的不懈努力,1088年,沈括终于完成《天下郡县图》的编订,并被特许前往汴京进献给皇帝。哲宗对他的成果十分满意,赏赐给他一百匹绢,并允许他在秀州境内自由活动。

1089年,沈括改任朝散郎、守光禄少卿、分司南京,准于外州居住。他举家搬迁至早年在润州购置的梦溪园,从此隐居于此,全身心投入著书写作。在梦溪园的宁静时光里,沈括回顾一生的所见所闻、所学所思,将其倾注于笔端,最终完成了举世闻名的《梦溪笔谈》。这部著作不仅是他个人智慧的结晶,更是中国古代科学文化的瑰宝,对后世产生了深远影响。

《梦溪笔谈》近三分之一的篇幅,总结了中国古代,尤其是北宋时期自然科学的辉煌成就,详细记载了我国劳动人民在科学技术方面的卓越贡献,内容涵盖天文、数学、物理、化学等众多领域。

在天文历法领域,沈括成就斐然。他改进浑仪、浮漏、圭表等天文仪器,通过精确观测,发现北极星与北天极之间存在偏差,并计算出北极星偏离天极的度数。这一发现打破了传统观念中对北极星位置的认知,为天文学研究提供了更为准确的基础数据。

沈括还提出了极具前瞻性的“十二气历”。中国传统历法以月亮朔望周期定月,设置闰月协调回归年与朔望月差异,这种方法复杂且易导致季节与月份不匹配。而沈括的“十二气历”大胆创新,以节气定月,将一年分为十二个月,不考虑月亮朔望变化。立春为一月一日,惊蛰为二月一日,依此类推。大月三十一日,小月三十日,一般大小月相间,平年有一次三个小月相连。该历法既符合天体运行规律,又便于农事活动安排,比当时通行历法更为科学合理。尽管“十二气历”在当时因不符合传统观念未被采用,但其科学性和实用性在后世得到广泛认可。八百多年后,英国气象局采用了与“十二气历”类似的历法进行农业气象统计。

沈括对物理现象的研究展现出非凡洞察力。在磁学方面,他是世界上最早发现地磁偏角的人。在《梦溪笔谈》中记载:“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”这一发现比欧洲早了四百多年,为航海事业发展提供了重要理论支持。沈括还深入研究指南针的装置方法,总结出“水浮法”“缕悬法”“指甲旋定法”和“碗唇旋定法”四种方法,并分析比较它们的优缺点。他认为“缕悬法”最为理想,即将磁针用细线悬挂,使其能在水平方向自由转动指向南方。这种方法简单易行且精度较高,为指南针在航海中的广泛应用奠定基础。

在光学方面,沈括通过仔细观察和实验,研究小孔成像、凹面镜成像等现象。他发现小孔成像的原理是光沿直线传播,物体通过小孔所成的像与物体形状相似,与小孔形状无关。他还深入探究凹面镜成像规律,发现凹面镜既能成倒立实像,也能成正立虚像,且通过调整物体与镜子的距离,可改变像的大小和位置。这些研究成果对后来光学发展影响深远。

沈括在化学方面也有独特发现。他详细记录了胆矾溶液的置换反应。在《梦溪笔谈》中写道:“信州铅山县有苦泉,泉水流成了山涧。舀起泉水来熬,能熬出胆矾,再把胆矾煮一煮,就能得到铜。用铁锅熬胆矾,时间长了,铁锅也会变成铜。”这表明沈括已认识到铁与胆矾溶液(硫酸铜溶液)能发生化学反应,铁可将溶液中的铜置换出来,使铁锅表面附上一层铜。这是对金属置换反应较早的认识,为后来化学研究金属活动性顺序提供了重要线索。

沈括还对石油进行了仔细观察与研究。他首次提出“石油”这一名称,并详细阐述其性质和用途。他在陕北发现石油,见当地百姓用石油照明,且石油燃烧时烟大,便尝试用石油燃烧产生的烟炱做墨。他发现用石油烟炱制成的墨质量上乘,颜色光亮,优于传统的松烟墨,于是将其命名为“延川石液”。沈括还预言:“这东西以后肯定会在世上广泛使用。”如今,他的预言已然成真,石油已成为现代工业不可或缺的重要能源和化工原料。

除自然科学成就外,《梦溪笔谈》在人文社科领域同样具有丰富内涵与价值。它宛如一部北宋社会的百科全书,涵盖历史、文学、艺术、社会生活等多个方面,为我们了解北宋社会风貌和文化发展提供了珍贵资料。

《梦溪笔谈》详细记载了北宋时期的典章制度、赋役制度、礼仪制度等。在典章制度方面,沈括记录了朝廷机构设置、官员职责权限、选拔任用等情况,为研究北宋政治体制提供重要参考。例如,他探讨了三司使这一官职的班次和结衔问题,指出三司使级别原本在翰林学士之上,但庆历年间因执政官干预,权三司使结衔被移至职下,导致其立班在翰林学士之下,且这一做法沿用至今。这一记载让我们对北宋官职制度的变化有了更清晰的认识。

在赋役制度方面,沈括详细记录了当时田赋、丁税、徭役等制度的实施情况,以及这些制度对社会经济和人民生活的影响。他还对王安石变法中的一些赋役改革措施,如青苗法、免役法等进行评价,从侧面反映了北宋社会经济改革的背景、过程和效果。在礼仪制度方面,沈括对朝廷祭祀仪式、朝会礼仪、丧葬礼仪等进行详细描述,展现了北宋礼仪制度的严谨与繁琐。

沈括对文学、书画、音乐等艺术形式兴趣浓厚且见解深刻。在文学方面,他深入分析评价诗词的创作技巧、意境营造、语言表达等。他欣赏白居易的诗歌,认为其通俗易懂、贴近生活,能反映社会现实和人民疾苦。他还详细解读诗词中的典故、修辞手法等,为后人理解欣赏古代诗词提供有益帮助。

在书画艺术方面,沈括独具鉴赏眼光。他品鉴评价许多书画作品,阐述自己的审美标准和创作理念。他认为书画作品不仅要形似,更要神似,注重传达意境和情感。他对唐代画家吴道子的画作推崇备至,称赞其作品“笔才一二,像已应焉”,能用简洁笔墨表现丰富内涵和生动形象。沈括还介绍书画收藏、装裱等知识,为后人保护传承书画艺术提供宝贵经验。

在音乐方面,沈括对古代音乐理论、乐器演奏、音乐创作等研究深入。他精通乐律,能准确辨别音乐的音调、节奏和音色。在《梦溪笔谈》中,他记录了诸多古代音乐知识,如十二律、八十四调等,并详细描述一些乐器的制作和演奏方法。他认为音乐应与自然和社会和谐,能表达人们的情感和想法,这一观点体现了中国古代音乐文化的精髓。

书中生动描绘了北宋社会生活的各个方面,包括城市风貌、乡村生活、商业贸易、民俗风情等。从这些描述中,我们能感受到北宋时期社会的繁荣和百姓生活的丰富多彩。

在城市风貌方面,沈括描绘了北宋都城汴京的繁华热闹。汴京作为当时的政治、经济、文化中心,人口众多,商业发达,街道上店铺林立,车水马龙、人来人往。他还记录了汴京的宫殿、园林、寺庙道观等,让我们领略到这座城市的宏伟壮丽。在乡村生活方面,沈括刻画了农民劳作的辛苦和生活的朴实。他记录了农民种地的过程,如播种、收割、浇水等,以及他们的居住环境、饮食习惯等,使我们对北宋农村社会有了直观了解。

在商业贸易方面,沈括详细记录了北宋时期的商业活动。他提及当时的商业城市、商业行会、货币流通等情况,反映了北宋商业的繁荣发展。例如,他记载了北宋时期出现的世界上最早的纸币“交子”及其发行和流通情况,这一记载对研究中国古代货币史具有重要价值。在民俗风情方面,沈括描述了北宋时期的各种节日庆典、民间艺术表演、婚丧嫁娶等习俗。他记录了春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日的庆祝方式,以及舞龙舞狮、杂技表演、戏曲演出等民间艺术形式,展现了北宋丰富多彩的民俗文化。

《梦溪笔谈》作为中国古代科学文化的集大成者,对后世影响深远。它为后世科学研究提供了丰富资料和宝贵启示,成为学者探索古代科技的重要依据。众多科学家研读《梦溪笔谈》后,从中汲取灵感,推动了中国科学技术的持续发展。

在数学领域,沈括首创的“隙积术”和“会圆术”为后世数学发展奠定基础。“隙积术”解决了高阶等差级数的求和问题,开辟了我国古代数学史上高阶等差级数的研究领域;“会圆术”则为我国平面几何学和球面三角学的发展作出重要贡献。这些数学方法在后世工程计算、天文测量等领域广泛应用。

在天文学方面,沈括改进天文仪器,精准观测和深入研究天文现象,为后来天文学发展提供重要参考。他提出的“十二气历”虽当时未被采用,但为后世历法改革提供了新思路。元代郭守敬编写《授时历》时,便参考了沈括的天文学思想和方法。

在物理学、化学、地质学等领域,《梦溪笔谈》中的诸多记载也为后世研究提供了重要线索。例如,沈括对磁偏角的发现、对小孔成像和凹面镜成像原理的研究、对石油的记载等,都对后世相关学科发展产生积极影响。

此外,《梦溪笔谈》在文化教育方面也发挥了重要作用。它以通俗易懂的语言、生动有趣的事例传播科学知识,激发人们对科学的兴趣和探索精神。许多文人墨客从《梦溪笔谈》中获取创作素材和思想内涵,丰富了自身创作。它的出现促进了中国古代科学文化的传播与传承,为培养人们的科学素养和文化修养作出重要贡献。

《梦溪笔谈》不仅在中国意义重大,在国际上也享有盛誉,被视为了解中国古代科技文明的重要窗口。很早以前,它就被翻译成多种文字,在世界各地广泛传播,对世界科学文化发展产生了深远影响。

英国著名科学史学家李约瑟对《梦溪笔谈》评价极高,称其为“中国科学史上的里程碑”,赞誉沈括是“中国整部科学史中最卓越的人物”。李约瑟在其巨著《中国科学技术史》中大量引用《梦溪笔谈》的内容,向全世界展示了中国古代科学技术的辉煌成就。他认为,《梦溪笔谈》中记载的许多科学发现和技术发明在当时世界处于领先地位,对人类文明发展贡献巨大。

日本早在19世纪中期就排印了这部名著。此后,法、德、英、美、意等国家的学者、汉学家纷纷对《梦溪笔谈》进行系统深入的研究。他们从不同角度解读《梦溪笔谈》,探讨其在科学、技术、文化等方面的价值和意义。《梦溪笔谈》中的诸多内容,如指南针的发明与应用、活字印刷术的记载、天文历法的创新等,引起了国际学术界的广泛关注。这些成果不仅让世界了解到中国古代科技的先进水平,也为世界科学技术的发展提供了有益借鉴。

沈括的科学精神和《梦溪笔谈》的价值,在当代依然熠熠生辉,为我们提供了无尽的启示 。沈括重视实践、勇于创新、严谨求实的科学态度,正是现代科学发展所必需的精神品质。在科技创新日新月异的今天,我们应当学习沈括,保持对未知世界的好奇心和探索精神,敢于突破传统观念的束缚,勇于提出新的理论和方法。

《梦溪笔谈》中所蕴含的丰富知识和智慧,也为当代的科学研究、文化传承等提供了重要的参考。例如,沈括对自然资源的合理利用和保护的思想,与现代可持续发展的理念不谋而合。他对石油的研究和应用,启示我们要重视能源的开发和利用,积极探索新能源,以实现经济的可持续发展 。

沈括的一生,是不断探索、追求真理的一生。《梦溪笔谈》这部巨著,不仅是中国古代科学文化的瑰宝,更是全人类的宝贵财富。让我们铭记沈括的贡献,传承和发扬他的科学精神,从《梦溪笔谈》中汲取智慧和力量,为推动人类文明的进步和发展而努力奋斗。

-

- 浅析高卢对罗马的入侵带来的影响,及其反思

-

2025-08-22 02:39:57

-

- 林笛儿的小说推荐

-

2025-08-20 18:45:37

-

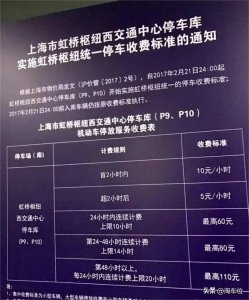

- 虹桥机场停车场怎么收费标准,上海虹桥机场附近停车场

-

2025-08-20 18:43:21

-

- 2021深圳水费收费标准

-

2025-08-20 18:41:06

-

- 86岁琼瑶自杀遗书曝光,最后一句令人泪目!

-

2025-08-20 18:38:50

-

- 深夜必看的韩国R级电影,尺度之大!

-

2025-08-20 18:36:35

-

- 上海四校八大外的高手学校-曹杨二中

-

2025-08-20 18:34:19

-

- 菏泽巨野:有一座“金山”,每年吸引着数以万计的游客来此观光。

-

2025-08-20 18:32:03

-

- 穿越时空的历史秘闻:那些你不知道的宫廷秘事!

-

2025-08-20 18:29:48

-

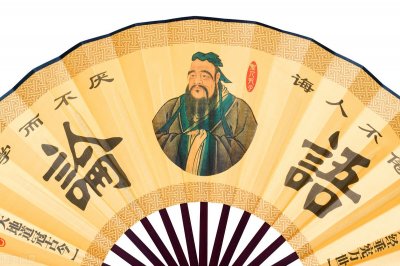

- 何为“八佾”

-

2025-08-20 18:27:32

-

- 海底捞“撒尿门”终极爆笑复盘:成年人的体面,全碎在火锅里了!

-

2025-08-20 18:25:16

-

- 腊月二十九过年,老人说别忘上坟烧纸,怎么烧?何时烧?都有讲究

-

2025-08-19 22:05:25

-

- 快来看,各个铁路局制服正式亮相

-

2025-08-19 22:03:09

-

- 荷兰“千人之父”乔纳森:十几年生下3000多个孩子

-

2025-08-19 22:00:54

-

- 城事丨别再错过了!本世纪最长月偏食全球美图大放送

-

2025-08-19 21:58:38

-

- 成功首航,湖南航空开通长沙至北京大兴航线

-

2025-08-19 21:56:22

-

- 陈加玲——女演员、歌手、制片人

-

2025-08-19 21:54:07

-

- 白手起家的11条经验:从创业新手到成功者的蜕变之路

-

2025-08-19 21:51:51

-

- 烟台南部新城商圈升级 烟台红星国际广场全线开工

-

2025-08-19 21:49:35

-

- 盘点“宁静”12部经典电视剧,《魂断楼兰》上榜,你看过几部?

-

2025-08-19 21:47:20

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事