塘沽协定签订,蒋,汪2人如何公开卖国?最关键他俩认为卖国有理

塘沽协定签订,蒋,汪2人如何公开卖国?最关键他俩认为卖国有理

1933年5月31日,国民政府与日本签订了丧权辱国的《塘沽协定》。这份协定不仅默认了日本对东北的占领,更使华北战区的统治权落入日本之手。面对如此屈辱的条约,身为国民政府要员的蒋介石和汪精卫不但未能捍卫国家主权,反而大肆宣扬"不丧权不辱国"的谬论。汪精卫更是公开发表谈话,将东北沦陷比作"房主被强盗赶出房子",以此为屈服日本开脱。在接收战区的过程中,国民政府步步退让,使得名义上收回的领土实际仍在日本控制之下。

华北战火燃起满目疮痍

二十世纪三十年代初期,日本军国主义在占领东北后并未停止扩张的脚步。日军不断在长城沿线制造事端,试图将势力范围扩展到华北地区。

1933年初,日军调集大量军队,在热河省发动全面进攻。当时的热河省主席唐聚伍在日军进攻面前望风而逃,致使热河沦陷。

随后日军继续南下,向长城发起猛烈攻势。国民党军队在长城一线奋起抵抗,但在军事实力的悬殊差距下节节败退。日军很快突破长城防线,占领了延庆、密云等地区。

华北战事的失利使南京国民政府陷入困境。一方面,他们需要应对日军在华北的军事威胁;另一方面,他们更关心如何巩固自身统治,镇压国内革命力量。

在这种情况下,国民政府开始暗中寻求与日本谈判的机会。他们派出代表与日方进行秘密接触,试图通过外交途径来化解军事危机。

日本方面也有意通过谈判来实现其战略目标。他们希望通过协议的形式,使其对华北的控制合法化,并为进一步扩张创造条件。

经过多轮谈判,双方最终于1933年5月31日在天津塘沽镇签订了《塘沽停战协定》。这份协定表面上是一份军事停战协议,实则是一份出卖国家主权的投降条约。

协定规定,中国军队必须撤出长城以北地区,该地区成为非军事区。日军虽然表面上撤至长城以外,但实际上通过各种方式保持对该地区的控制。

更为严重的是,协定默认了日本对东北的占领现状,等于在外交上承认了"满洲国"的合法地位。这不仅严重损害了中国的主权,也为日后日本进一步侵略中国创造了有利条件。

汪氏狡辩 卖国理论显无耻

塘沽协定签订后仅一天,汪精卫便急不可待地发表公开谈话。他在谈话中声称这份协定是在"不丧权不辱国原则之下"签订的,并强调这只是"专讨论军事部分"。

汪精卫在谈话中抛出了一个令人啼笑皆非的问题:"如果以停战为对日已妥协、已屈服,岂是持平之论?"这句话暴露了他为卖国行为辩护的真实意图。

同一天,南京政府向全国发出通电,承认早在华北抗战开始时就已经打算与日本签订协议。通电中称政府已确立"最低限度"的休战条件,声称这样做既不会损害中国的领土主权,也不违反国际和平公约。

南京政府还在通电中强调,塘沽协定虽然"隐痛实深",但声称这些损失"仅属军事,不涉政治"。这种说法试图掩盖协定的严重政治后果。

到了6月5日,汪精卫在南京政府纪念周上发表演说,进一步阐述他的卖国理论。他不得不承认,河北停战后日军最多只撤到长城以外,这实际上等于承认长城外已不属于中国领土。

但汪精卫随即又狡辩说,无论是在事实上还是理论上都"不是如此"。他甚至用了一个荒谬的比喻,把东北沦陷比作房主被强盗赶出房子。

在这次演说中,汪精卫还提出了两个所谓的解决方案。在外交方面,他主张依靠国联和各签约国来解决中日纠纷;在内政方面,他提出要"以国力收复失地"。

这套说辞很快成为南京政府的官方立场。汪精卫和蒋介石共同炮制的这套理论,成为他们为塘沽协定开脱罪责的遮羞布。

这种"卖国有理论"的出现,反映了当权者对民族利益的背叛。他们企图通过歪曲事实,混淆是非,来掩盖自己屈服于日本的行为。

汪精卫的一系列言论在全国引起强烈反响。爱国人士纷纷揭露这套说辞的虚伪性,指出这不过是为投降政策寻找借口。

但南京政府并未因此改变态度,反而利用这套理论为自己开脱。他们把塘沽协定描绘成一个"战略性后退"的决定,试图淡化其屈辱性质。

这种为卖国辩护的做法,暴露了当权者在面对外敌时的懦弱本质。他们不是寻求有效的抗战方案,而是竭力为自己的投降行为找理由。

汪精卫的这套说辞虽然荒谬,但却反映了南京政府的真实立场。他们宁愿牺牲民族利益,也要维护自己的统治地位。

这种本末倒置的做法,为日后日本进一步侵略中国埋下了祸根。汪精卫的卖国理论,成为了民族历史上的一个耻辱记号。

蒋公默许 剿共大过抗日寇

在塘沽协定签订之际,蒋介石采取了一种默认的态度。他把注意力集中在"剿共"这个他认为的首要任务上,对日本的侵略行为视而不见。

蒋介石的这种态度实际上与汪精卫的公开辩护形成了一种默契。两人在处理日本问题上达成共识:稳住日本,集中力量对付共产党。

南京政府将塘沽协定的签订视为一个重要的转折点。他们认为通过这个协定,可以在北方以牺牲东北和华北为代价,换取日本暂时停止南进。

这种战略思维反映在具体政策上。蒋介石下令加强对江西苏区的军事包围,调集大量军队准备进行第五次"围剿"。

在军事部署上,原本用于抗日的军事力量被大量调往剿共前线。这种做法使得华北地区的防御力量大为削弱。

日本方面对这种情况了如指掌,他们抓住机会,不断在华北制造事端。面对日方的挑衅,蒋介石始终采取忍让政策。

更令人不解的是,在日军不断蚕食华北的过程中,蒋介石甚至默许了一些亲日分子在华北活动。这些人打着"维持治安"的旗号,实际上在为日本侵略做准备。

蒋介石的这种做法,使得"攘外必先安内"的口号变成了"剿共不顾外患"的实际行动。他把主要精力都放在了如何消灭共产党的红色政权上。

在这一时期,蒋介石多次在军事会议上强调"剿共"的重要性。他认为只要能够消灭共产党,就可以统一全国,然后再考虑抗日问题。

这种错误的战略判断导致了严重的后果。日本趁着国民政府专注于内战之机,加快了对华北的渗透和控制。

蒋介石对日本的绥靖政策,还表现在外交上。他通过各种渠道向日方传达"互不侵犯"的意愿,试图以牺牲部分主权来换取暂时的和平。

这种做法使得抗日力量大受打击。许多主张抗日的爱国将领被调离华北前线,一些坚持抗日的地方武装被解除武装。

与此同时,蒋介石还在全国范围内加强了对抗日言论的管制。凡是批评政府对日政策的言论,都被视为"破坏抗日统一战线"。

这种"重剿共、轻抗日"的政策,最终酿成大祸。日本利用国民政府的软弱,逐步将势力范围扩大到整个华北地区。

蒋介石的默许态度,与汪精卫的公开辩护,共同构成了一幅投降派的完整图景。两人虽然表现形式不同,但本质上都是在为对日妥协政策服务。

卖国无底线 华北沦陷渐沉沦

塘沽协定签订后,日本并未因此停止对华北的蚕食。他们利用协定中非军事区的规定,不断扩大在华北的势力范围。

1935年,日本军方提出了"华北五省自治"的要求。他们要求河北、察哈尔、绥远、山东、山西五省脱离南京政府的管辖,建立独立的政权。

面对日方的无理要求,国民政府再次采取退让政策。他们同意在华北实行特殊化政策,实际上默认了日本在这一地区的特殊权益。

日本随即在华北扶植了一批亲日分子,建立了所谓的"治安维持会"。这些组织表面上维持地方治安,实际上成为日本控制华北的工具。

华北特殊化的进程在1935年底达到高潮。日本扶植的亲日势力在河北、察哈尔等地相继成立自治政府。

这些傀儡政权虽然名义上仍属于中国,但实际上完全受日本控制。他们的存在使华北地区逐渐沦为日本的势力范围。

更令人痛心的是,国民政府对这种局面采取了默认态度。他们派出的华北政务整理委员会,实际上成了配合日本执行特殊化政策的工具。

在整个过程中,日本军方采取了步步进逼的策略。他们利用一系列所谓的"事变",不断扩大在华北的控制权。

1936年初,日本又提出了新的要求。他们要求华北五省在经济上与"满洲国"实行一体化,进一步加强对这一地区的控制。

国民政府面对这种局面,除了口头抗议外,并未采取任何实质性的抵抗措施。他们甚至默许了一些经济特权的让步。

华北的经济命脉逐渐落入日本之手。日本通过控制铁路、矿产等重要资源,实现了对华北经济的全面渗透。

这种局面直接导致了华北地区民族工业的衰落。大量民族企业被迫倒闭或被日资企业兼并,工人失业,民生凋敝。

到1937年七七事变爆发前,华北已经实质上成为日本的殖民地。日本通过军事、政治、经济等多种手段,实现了对这一地区的全面控制。

这种局面的形成,与国民政府的投降政策密不可分。从塘沽协定到华北特殊化,每一步都显示出当权者的软弱无能。

-

- 传承弘扬“哈军工”精神 争做新时代高地追梦人

-

2025-08-14 18:27:53

-

- 朋友圈屏蔽你,却没有删除你的人,多半是这 3 种心态

-

2025-08-14 18:25:37

-

- 《火影忍者》十大忍术 第一名你赢了!

-

2025-08-14 18:23:21

-

- 稀土大战升级!乌克兰拒绝美国诱惑,中国稀土霸主地位难撼动

-

2025-08-14 18:21:06

-

- 颓废迷人的未来世界,这5部高分赛博朋克电影不能错过

-

2025-08-14 18:18:50

-

- 贾静雯30岁嫁豪门,2016年二嫁带娃嫁给修杰楷,现在48岁活成少女

-

2025-08-14 18:16:34

-

- 民生大于天——多学科视角带你重新认识民生问题

-

2025-08-14 18:14:18

-

- 惊魂一刻!云南电梯惊现“一坠到底”,救命秘籍大揭秘!

-

2025-08-13 04:48:21

-

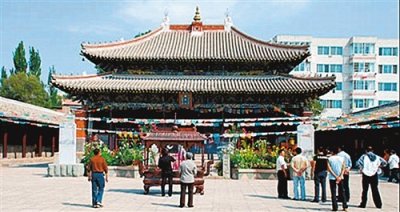

- 如舞如歌库伦旗

-

2025-08-13 04:46:05

-

- 沙丘:三代君王的“生死魔咒”

-

2025-08-13 04:43:49

-

- TVB警匪剧盘点,带你认识一下香港警察部门,哪部让你印象深刻?

-

2025-08-13 04:41:34

-

- 中国名著大全排行榜

-

2025-08-13 04:39:18

-

- 你知道三国时“赤壁之战”的古战场到底在哪里吗?

-

2025-08-13 04:37:02

-

- 皇太极为实现政治抱负,休妻命妻子改嫁,六位妻妾曾为他作出牺牲

-

2025-08-13 04:34:46

-

- 演员孔琳:历经3段感情依旧未婚,54岁未婚容貌憔悴,让人认不出

-

2025-08-13 04:32:31

-

- 史上十大恐怖的地震,死亡总计超 170 万,余震1000多次,高达 8.5级

-

2025-08-13 04:30:15

-

- 著名歌唱家索宝莉:身世悲凉,56岁客死异国让人怜惜

-

2025-08-13 04:27:59

-

- 中国内地女演员及模特——王馨瑶

-

2025-08-12 19:25:36

-

- 新春走基层丨24小时电话不离身 永州火车站服务热线有点“热”

-

2025-08-12 19:23:21

-

- 时代新视点 ‖ 不妨给自己的摄影作品取个好名字

-

2025-08-12 19:21:05

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事