陈蕃:特别任性,一路和领导吵架,却一路升官,快来学学

陈蕃:特别任性,一路和领导吵架,却一路升官,快来学学

“重读《世说新语》”第一季 第六期

大家好,我是读者。关注我,带你走进一个不一样的文化历史世界。

从今天开始,我们来讲《世说新语》里的正文人物,接下来我会花6讲的时间讲东汉名士。今天先说说《世说新语》出场的第一个人物,陈蕃。前面讲“党锢之祸”的时候,已经提到过他。虽然陈蕃是东汉末的重臣,但《世说新语》里有很多光彩熠熠的人物,比如大家很熟悉的阮籍、嵇康,相比之下,陈蕃的名声没有那么大,为什么《世说新语》要选他作为第一个亮相的人物呢?

一来《世说新语》是兼顾年代的,陈蕃确实年代比较早,二来他身上集中体现了东汉名士的特点。

我们先来读一则他的故事。你也许对陈蕃陌生,但这个故事那真的是耳熟能详了,那就是“一屋不扫,何以扫天下”。

故事是这样的:陈蕃青少年时代,不注意个人卫生,房间内外都脏乱得一塌糊涂。他父亲的朋友叫薛勤的来他家,见此情形说:“年轻人怎么不洒扫庭除,迎接客人啊?”结果陈蕃回了一句:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一屋乎?”接下来,薛勤就说了大家熟悉的那句:“一屋不扫,何以扫天下?”

不过,要注意的是,这件事最早记在《后汉书》里,《后汉书》里,薛勤并没有板起长辈的面孔,把陈蕃教训一番,而是对这个年轻人另眼相看。也就是说,“一屋不扫,何以扫天下”这句名言,反而是后人加的。

毕竟,《后汉书》的原始版本,太不适合培养模范儿童了,如果全班学生都像陈蕃这么说话,那值日生也没人做了,班级纪律也没法管了。把故事改成教导同学们要从身边的小事做起,才适合成为今天学生作文的素材,只不过,这样一来,风味就一点也不东汉了。

从这个故事可以看出,陈蕃是有大志向的。《世说新语》里也说他“登车揽辔,有澄清天下之志”——很长时间里,坐车被视为一种政治待遇,所以“登车揽辔”,是指开始做官。这话说的是,陈蕃一进入仕途,就有把世界变得更美好的志向。后来当了官,声誉极高,言行举止,都是世人学习的榜样,在“党锢之祸”中,他也是杰出的忠臣,这样一个人,当然够得上德行的典范。

德行是《世说新语》的第一门,相当于我们今天读书的第一章。陈蕃这条,就等于第一章第一节,作为全书的开篇,理论上讲,是要为全书定调子的。

《世说新语》面子上还是尊重儒家思想,开头四门是德行、言语、政事、文学。读过《论语》都知道,这是“孔门四科”,孔子的学生,就分这么四个专业。

德行排第一,这是陈蕃能够成为亮相第一人的重要原因。但光是这样,还不够,至少还有两个条件。

首先,我们说过,名士的出身很重要,得有钱有势还得有文化,陈蕃就符合这个标准。

陈蕃是汝南郡人。汝南郡,今天的河南驻马店一带。在东汉,这可是一个让人肃然起敬的地名,是当时天下经济、文化最发达的地区,汝南郡的大家族,是天下最顶级的豪门;汝南郡有名的士人,也就是天下最有影响力的名士。

按照东汉的察举制度,有没有资格当官,要靠已经做官的人推荐。汝南士人有这样的影响力,自然可以源源不断涌入官场。最成功的,做到司徒、太尉、司空这样的高官,如比汉末风云人物袁绍,就是汝南人。陈蕃的祖父也做过河东太守,他算得上是官宦世家。

其次,陈蕃非常有个性。刚刚说了,陈蕃道德水平很高,言行举止是读书人的表率,按一般的认知,儒家的人,肯定是谨言慎行的,但是,陈蕃有非常任性的一面——对汉末以来名士来说,任性是非常重要的品质。

陈蕃不仅对地位低的人任性,对地位高的人也任性。我们先看看他是怎么对地位低的人任性的。

《世说新语》里说,陈蕃当了太守,一到任,不先办公,也不见他的同事,却要见一个叫徐孺子的人。

这个人徐孺子是个隐士。孺子是他的字,他的名叫稚。徐稚一辈子没有做官,陈蕃并不喜欢隐士,却特别欣赏他,一上任就要去看他。

于是陈蕃的主簿就说了:“群情欲府君先入廨。”大家希望您先到官署去。主簿这个官,是当时从中央到地方,各级政府部门都有的,大概相当于今天的办公室主任。在行政体系中有特别的重要性,这里主簿是代表郡里的全体官员说话。

可以想象,新领导到任,各级办公人员都在那里等候,太守去得晚,大家就要多一阵等待的煎熬;见面后多半还有饭局,太守不去,就不能开饭。做过接待工作的人,都很熟悉这种痛苦。主簿说这句话,一方面是强调规矩,一方面也是为同事着想。

但是陈蕃非常不给面子,让底下的公务员继续在那里干等,到底跑去见徐稚了。——所以说,读书时你把自己代入谁,相当重要。你觉得自己是大名士,那就会觉得陈蕃真是既高尚又潇洒;要觉得自己是小公务员,就会忍不住想骂街了。

而且陈蕃任太守期间,不见客,但专门为徐稚设了一张床,有时聊天忘了时间,就留徐稚过夜。但徐稚一走就收起来,表示别人绝没资格使用。王勃的《滕王阁序》里的名句“徐孺下陈蕃之榻”,说的就是这件事。

偏心表达得这么直白,作为一个领导,实在太任性了。

再看一个例子。

陈蕃做另外一个郡的太守时,有个叫赵宣的人,父亲去世后,住在墓道里,服丧二十余年。赵宣于是成了著名的孝子。前面说过,特别孝顺,在东汉也是当官的一条途径,赵宣就被推荐给了陈蕃。陈蕃一调研,你身边五个小朋友是怎么回事?

赵宣没词儿了。

父母去世要守丧三年,因为小孩出生,爸妈抱了三年,爸妈去世,当然也要相应的回报。三年时间里,要穿丧服,一切性行为都不能有,包括夫妻之间。现在你在服丧期间,却生了五个儿子,你这是骗谁呢?陈蕃因此大怒。

其实,对守丧三年这个规矩,很多人是不满意的,比如孔子的学生宰予就说过,三年时间,实在是太长了,一年也就够了。别的时代,都是嫌守丧时间太长,东汉例外。因为那个年代要比赛谁更孝顺,所以,三年时间都不足以寄托我的哀思,我还要加倍!所以才会有赵宣在墓地里住二十年这样的事。

换比较宽容的人,把赵宣讥讽一番,你多么虚伪啊,这事大概也就过去了。但陈蕃特别任性,眼睛里不揉沙子,很认真地治了赵宣的罪。

对一个比自己地位低的人任性不算什么,这可以被认为是权力的任性,底下人拿你也没办法。但是陈蕃不是这样的人,他的任性,也包括对比自己地位高的人。

陈蕃自己,因为母亲去世,也守丧辞过官。一个叫周景的人,当时是刺史,想让陈蕃做自己的副手。这当然体现了对陈蕃的重视,而且周景也不是等闲之辈。他有个侄孙子,你肯定很熟,就是周瑜。讲这段历史,经常会碰到,好多名士经常就是个小圈子,好多人都是亲戚。

周景一番好意举荐陈蕃做官,陈蕃却和周景处得很不好,吵了一架,辞官了。这种动不动和领导吵架的脾气,陈蕃后来还爆发过好多次。

他是一路和领导吵架,同时一路升官。最后,终于官大到可以慰皇帝了,就经常慰皇帝。慰完了可能被撤职,也可能被贬官,但没多久,就又会被调回朝廷,官做得比原来还大。

好,到这里,开头的问题说完了,《世说新语》把陈蕃放在第一位,一是德行高,二是出身好,三是够任性。这样综合起来看,才够一个名士的性情和魅力,《世说新语》里展示的主要就是这一面。但是如果仔细读《后汉书》陈蕃的传,就能发现,陈蕃还有另外一面,那就是精明的一面,怎样和自己人建立牢不可破的同盟,陈蕃是有一套的。

比如说,汉桓帝有一个姓田的宠妃,桓帝想立她做皇后,陈蕃认为田妃出身卑微,激烈反对,皇帝到底没能如愿以偿。

这次慰皇帝的回报是什么呢?汉桓帝驾崩后,年仅12岁的汉灵帝即位。汉桓帝原来的皇后窦皇后,升级为窦太后,垂帘听政,太后的爸爸窦武成为朝中最有权势的人物。

窦太后和窦武一想,没有陈蕃,皇后保不住,那就什么都谈不上了,于是对陈蕃大为感激。陈蕃也荣升太傅,这是东汉最体面的官,而陈蕃也得到了窦家这个重要的政治盟友。宦官说陈蕃他们是党人,也不全是空穴来风。

从陈蕃最后的结局看,也能看出他有相当的决断力。宦官要对党人下手了,80来岁的陈蕃,带着几十个学生,冲进宫门,结果被宦官抓住,迫害致死。小时候第一次读这段,想的是送死么?后来对东汉官僚系统的运作了解多一点之后,明白了,陈蕃老爷子是想去抢占尚书台。这个地方是发布诏书的,这里占住了,就可以用皇帝的名义传旨,大义名分就占住了。虽然陈蕃最终还是失败了,但在那个关头,这也是唯一有机会翻盘的一招了。

我们读古书,经常会发现有些人傻乎乎的,但特别性情,于是就想学,一学就坏了。实际上,这些人的成就,往往是由他特别耀眼的一面和他不那么起眼的一面,共同促成的,切不可只被耀眼的一面所迷惑。

这一讲就到这里,我为你讲了《世说》亮相第一人,在陈蕃身上,有着东汉名士的典型特点,既具备名士的道德责任感,又不守规矩的一面,同时应该注意到,实际上他还有精明的一面。下一讲,我们来讲另外的典型,在阶层流动的通道即将彻底堵死的东汉末,有一个家族抓住机遇,从寒门跃升为汉末三国响当当的名门!

欢迎关注,点赞,评论,转发!下期再会!

-

- 炸萝卜丸子,很多人错在这一步!学会6个技巧,酥香可口,不油腻

-

2025-08-18 15:02:27

-

- 1995年,华野的老首长逝世,张震泪流满面:将来谁能送我啊

-

2025-08-18 15:00:12

-

- 122年前曾组成八国联军,侵略中国的八个列强,如今怎么样了?

-

2025-08-18 00:59:41

-

- 泸州酒城乐园

-

2025-08-17 17:47:16

-

- 拉皮手术效果图,拉皮手术术前术后对比,拉皮手术都有哪些效果?

-

2025-08-17 17:45:00

-

- 【全民艺术普及】声声唢呐嘹亮入云端——90分钟教你吹唢呐

-

2025-08-17 17:42:44

-

- 「乡镇动态」子牙镇开展坏境大清整活动

-

2025-08-17 17:40:28

-

- 《神武2》手游孩子分类介绍 孩子养成技巧

-

2025-08-17 17:38:13

-

- 邬君梅和陈冲同登封面,网友:这气质差距完全不在一个级别

-

2025-08-17 17:35:57

-

- 天天酷跑暗黑大圣值不值得抽 黑大圣测评

-

2025-08-17 17:33:41

-

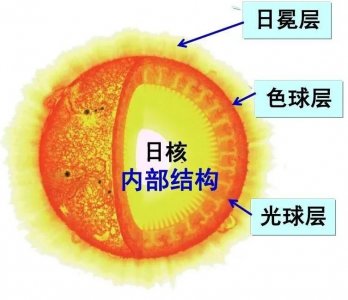

- 太阳活动现象

-

2025-08-17 17:31:25

-

- 摩托车界的“齐天大圣”,本田猴子Monkey 125

-

2025-08-17 17:29:10

-

- 风水龙穴

-

2025-08-17 17:26:54

-

- 荷兰儿童电视台遭黑客攻击!专家称:背后有俄罗斯国家支持

-

2025-08-17 01:19:28

-

- 大年初三的禁忌与习俗:尊重传统,迎接新年

-

2025-08-17 01:17:12

-

- 被崔始源残忍抛弃的刘雯,竟被井柏然用一辆自行车俘获芳心

-

2025-08-17 01:14:56

-

- 暴走涂鸦新手向武器介绍 武器滚筒使用介绍

-

2025-08-17 01:12:40

-

- 宝藏作者推荐 : 蓝色狮(老牌作者,古言佳作!)

-

2025-08-17 01:10:24

-

- 2012年出生的奥莉长大了,不输任何童星:拍杂志太美了

-

2025-08-17 01:08:08

-

- 中老年网名昵称,40岁以上微信名字,有寓意有内涵,真好听!

-

2025-08-17 01:05:52

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影

80年代,蔡明和丈夫丁秋星以及儿子的合影 陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事

陈震的爸爸是谁,陈震的二环十三郎事件是怎么回事